Der folgende Text ist keine klassische Filmkritik und wird sich auch nicht mit dem Sinn oder Unsinn von Automobilrennen oder Verbrennungsmotoren auseinandersetzen. Vielmehr haben wir es mit einer analytischen und anekdotischen Retrospektive zu tun, die versucht, einen Blick hinter die Kulissen des Filmes Le Mans (1970 / Lee H. Katzin) und seiner Entstehungszeit zu werfen. Wir werden uns also auf die Suche nach jenen Gründen machen, warum dieser Film der beste Rennfilm aller Zeiten ist. Und warum er dies sehr wahrscheinlich auch immer bleiben wird.

Der Versuch einer Rückschau von Manuel Hinrichs

Der Verfasser, in diesem Falle ein Archivar und Rechercheur de Voiture de Course, sowie Datensammler und Filmfreund in Personalunion, wird zu diesem Zweck erstmalig alle ihm zu diesem Thema zur Verfügung stehenden filmischen und automobilen Informationen zusammenführen. Ein grundsätzliches Interesse an der Materie beim Leser wäre da natürlich von Vorteil, denn wir werden uns im Bereich eines Unterhaltungsmediums bewegen (Film!) und uns mit einem „Special Interest“ beschäftigen (Geschichte!). Hier werden wir dann ein nerdiges „Very Special Interest“ (Automobil- und Rennfilme!) vorfinden, welches von einem ultra-nerdigen „Very Very Special Interest“ (Rennwagen!) durchzogen wird, ein Füllhorn an Informationen. Wie bei allen Wissensthemen, wird die wissenschaftlich verbriefte Aufmerksamkeitsspanne von achtkommazwei Sekunden (ein Goldfisch bringt es bekanntlich auf neun Sekunden), die ein durchschnittlicher Internetbenutzer bereit ist, lesend für einen Text aufzubringen, da nicht ganz ausreichen, denn der vorliegende Artikel ist schlicht und ergreifend der längste geschlossene Text, der jemals bei den Medienhuren veröffentlicht wurde. LeserInnen werden also Zeit brauchen. Sehr viel Zeit. Vielleicht in Form einer langen Bahnfahrt (Viel Trinken! Und funktioniert überhaupt die Klimaanlage oder die Bordtoilette?), eines Fluges (Viel Trinken! Außerdem bitte den Gurt schließen und den Anweisungen des Bordpersonals Folge leisten!) oder idealerweise eines Krankenhausaufenthaltes (Viel Trinken! Alles liebe und eine schnelle Genesung!). Aber: Ihr habt auch schon mehr Zeit für größeren Blödsinn aufgewendet.

Bevor wir einen Film wie Le Mans korrekt einordnen können, müssen wir jedoch einen kurzen Blick in das alte Hollywood-Kino Studiosystem und in die Vereinigten Staaten von Amerika werfen. Das ist notwendig, weil einige Le Mans Mitwirkende ihre Kompetenzen ja noch in der „Goldenen Ära“ des Filmes erworben hatten. Außerdem werfen wir nicht nur einen Blick in das „New Hollywood Cinema“, also in jene Ära, in welcher er tatsächlich entstand, sondern wir verschaffen uns auch einen Überblick in das Angebot des Automobil- und des Rennsportfilms. Auch, wenn diese beiden Bereiche in etwa so viel miteinander zu tun haben, wie Kinobesucher mit Filmhistorikern.

Schon immer fanden selbst gut dokumentierte geschichtliche Ereignisse in Filmen meist nur in Form von Stereotypen statt, meist weniger aus Unwissenheit, sondern mehr aus Bequemlichkeit; alle „Cowboys“ waren „gut“ und alle „Indianer“ waren „böse“. Filme sollten unterhalten und genauso waren die Geschichten dann auch aufgebaut. Im Alltag informierte man sich weiterhin in jenen Tageszeitungen, die weitestgehend dem eigenen Weltbild entsprachen, während man komplexe geschichtliche Sachverhalte hauptsächlich in den Schriften des Bildungssektors vorfinden konnte. Bei einem weitergehenden Bedarf informierte man sich in Bibliotheken oder den wenigen schon verfügbaren Fachzeitschriften. Eine Form von Aufwand, welche Zeit und ein hartnäckiges Interesse voraussetzten. Kurz: Es war das Gegenteil von Niedrigschwellig und derartig unterfordert, hinterfragte der Zuschauer natürlich auch nicht die eigene Rolle in der Welt.

Das Interesse an geschichtlicher Authentizität war beim damaligen Publikum also erwartungsgemäß eher gering und spezialisierte Dokumentarfilme waren ebenso wenig erfunden, wie nerdige „Special Interest“-Filme generell oder gar das Internet an sich. All diese Informationen werden uns helfen einzuordnen, welchen Gamechanger der Film Le Mans mit seinem absoluten Anspruch nach Authentizität einige Jahre später wirklich darstellte. Und warum der zeitgenössische Zuschauer davon überfordert war.

Trotzdem wäre hier ein Überlegenheitsgefühl gegenüber der Vergangenheit unangemessen, wenn nicht gar falsch. Denn, obwohl der moderne Mensch heute das Wissen der Welt mit sich herumträgt, hat sich inzwischen herausgestellt, dass selbst dieser Umstand noch nicht niedrigschwellig genug ist. Insbesondere, wenn das Aufregungspotential und die daraus resultierende Hilflosigkeit des Trägers hauptsächlich durch Wohlstandsstress, eine gestörte Impulskontrolle oder (News-) Fastfood getriggert wird. Auch heute besteht nämlich meist kein gesteigertes intellektuelles Interesse, ein Thema über die Überschrift oder den ersten Absatz hinaus zu vertiefen oder, wenn man es dann doch macht, mehr als nur eine seriöse Quelle hinzuzuziehen. Meist fehlt dafür einfach die Zeit, die Muße oder die Geduld… sogar bei Menschen meines Alters.

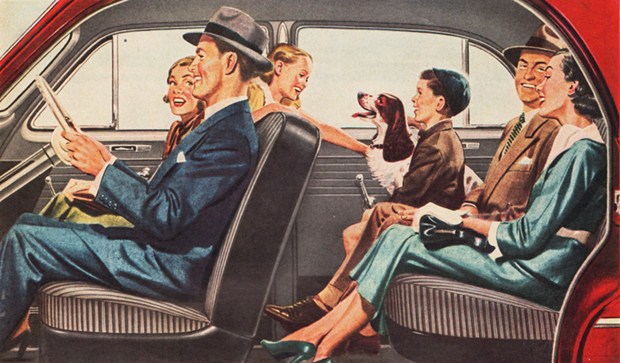

Mag es heute zwar sehr viel mehr Möglichkeiten geben, um sich zu informieren, gingen eben auch damals die Durchschnittszuschauer ins Kino, um der Realität zu entfliehen und die Temporallappen zu entlasten, d.h. mental und durchaus auch faktisch, die Füße hochzulegen. Und dies zum Ärger von so manchem echten Filmfan gerne auch mal zwischen den Rückenlehnen der Vordersitze hindurch, sozusagen auf die Armlehne direkt neben einem. Um die Bedürfnisse dieser stumpfen Zellhaufen, sorry, dieser konsumfreudigen Zielgruppe, damals wie heute zu befriedigen, adaptierte man mittels einer über Jahrzehnte perfektionierten Dramaturgie Schablone wirklich jede verfügbare Erzählung in eine unterhaltsame und sorgenfreie Landpartie, respektive in eine zuckerwatteluftige Ausfahrt mit Freunden.

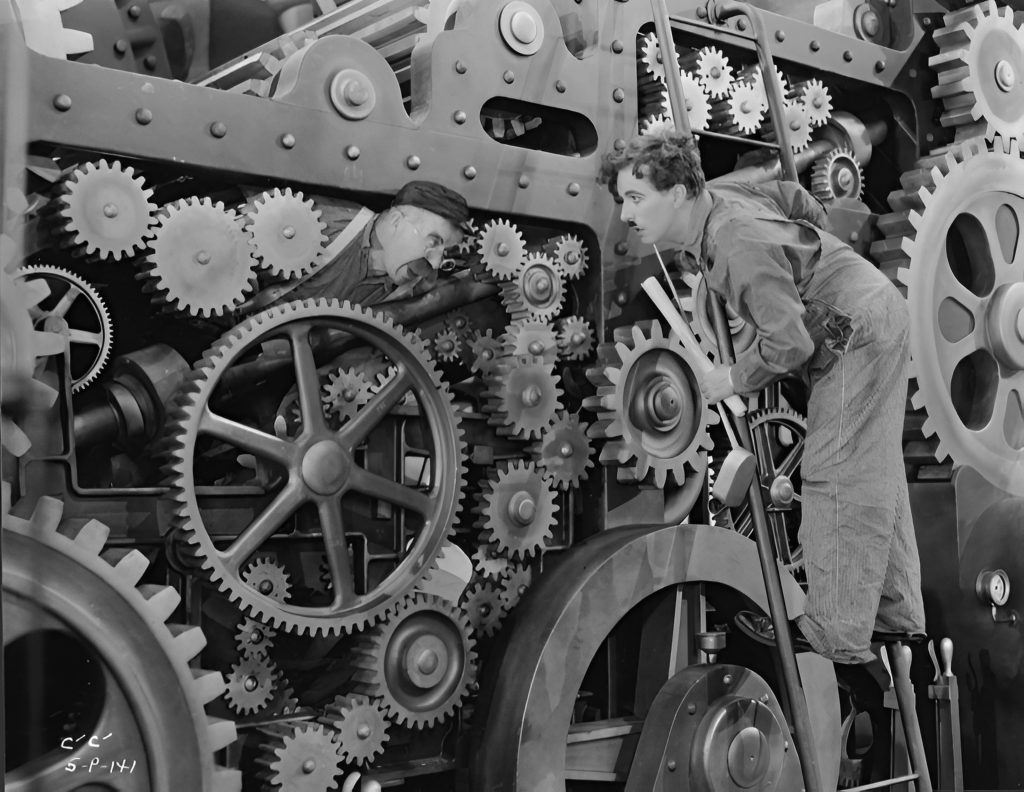

War es also wirklich schon immer so, dass Filmschaffende ihr Publikum nur unterschätz(t)en? Oder bedien(t)en Produzenten und die Regisseure nur ein weltfluchtfreudiges und berieselungswilliges Publikum? Egal, denn das Publikum zahlte Eintritt, und die Produzenten waren zufrieden. Authentizität oder Anspruch geriet da natürlich ins Hintertreffen. Ein reflektierter und reinigender Rundumschlag zur sogenannten „Goldenen Ära“ des Filmes war daher kaum vermeidbar. Auch in diesem Artikel nicht. Denn man hätte sie auch die Ära des Stillstandes nennen können. Tatsächlich hieß dieser Zeitabschnitt u.a. auch deshalb so, weil niemand Zweifel an dem ihm zugedachten Platz hatte.Heute kann man es fast als Wunder betrachten, dass es trotz der Verwendung offensichtlicher „Schema F“-Drehbücher, die vor unangebrachten Glorifizierungen, eindeutigen und wiederholten Herabsetzungen ethnischer Gruppen, aber auch dem Verwenden von Stereotypen, Blackfacing, sowie Whitewashing und Geschichtsklitterungen nicht zurückschreckten, gelang, dennoch Dutzende stilbildende Meisterwerke der Kinokunst entstehen zu lassen. Und das sogar in Europa. An der Spitze dieser Entwicklung könnte man daher sehr wahrscheinlich das mit sieben Oscars ausgezeichnete Film-Epos Lawrence von Arabien (1962) von David Lean verorten. Selten zuvor wurde der europäische Kolonialismus, hier am Beispiel der verbrieften Geschichte historischer Figuren im arabischen Aufstand gegen das Osmanische Reich, gewaltiger, epischer, eleganter und schöner inszeniert. Einige Rollen könnte man heute zwar einer echten kulturellen Aneignung bezichtigen, aber es war dennoch in jeder Hinsicht ein Meisterwerk.Mit fortschrittlichen Kamera- und Tontechniken protzende Hochglanz-Monumentalfilme könnten uns jedoch fast vergessen lassen, dass Filme auch in jenen Jahren fast automatisiert produziert wurden. In der Filmindustrie (sic!) wurden alle für das Ergebnis nötigen Vorgänge durchgetaktet, von der Entstehung bis zur Verwertung.

Für die SchauspielerInnen hingegen, war die Hoffnung auf den zu erwartenden Ruhm die Währung Nummer 1. Die Gagen für die wenigen „Stars“ unter ihnen mochten auch damals schon immens gewesen sein, aber bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen zahlten alle denselben Preis dafür: Knebelverträge, mit denen Studios „ihre“ SchauspielerInnen exklusiv nicht nur für mehrere Jahre, sondern gleich auch noch für mehrere Filme pro Jahr an sich banden. Mit einem eigenen Kopf ausgestattete SchauspielerInnen waren da eher nicht gefragt; sie hatten einfach nur ihre Verträge zu erfüllen. Und rassistische Stereotype waren natürlich ebenfalls von Anfang an ein Teil dieser Welt. Filmklassiker, wie z.B. Vom Winde verweht (1939/ Victor Fleming) zeigten uns nicht nur unreflektiert die Fakten jener Zeit, in welcher der Film spielte. Sondern auch, wann er entstand. Die Hautfarbe gab vor, welche Rollen man bekam. Es waren nämlich jene gesellschaftlichen etablierten Rollen, welche die Beteiligten auch schon aus ihrem Alltag kannten. Mit Clark Gable hatte sich zwar ein mächtiger Fürsprecher für Hattie McDaniel (Bild) in der Rolle der loyalen Sklavin und späteren Hausangestellten eingesetzt, dennoch musste sie bei der Oscar-Verleihung wegen der immer noch allgegenwärtigen „Rassentrennung“ an einem anderen Tisch sitzen als ihre Co-Stars. Und das, obwohl sie dort absolut verdient, und als erste Afroamerikanerin überhaupt, den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle erhielt. Als McDaniel daraufhin von der National Association for the Advancement of Colored People kritisiert wurde, dass sie mit schöner Regelmäßigkeit Rollen annehmen würde, die den damaligen Stereotypen von Afroamerikanern entsprächen, erwiderte sie: „Warum sollte ich mich beschweren, für eine Wochengage von 700,- US-Dollar ein Hausmädchen zu spielen? Wenn ich das nicht täte, wäre ich ein Hausmädchen und mein Wochenverdienst läge bei 7,- US-Dollar!“.

Eines war also klar: Die sogenannte „Goldene Ära“ des Filmes zeigte überdeutlich, wie wenig sich seit den Zeiten des amerikanischen Sklavenhandels geändert hatte. Die Gleichstellungsbestimmungen des Civil Rights Act von 1866 waren juristisch zwar gültig, aber kaum ein Afroamerikaner konnte sich einen Anwalt leisten, um sich dieses Recht auch zu erstreiten. Und wenn doch mal genügend Geld gesammelt wurde, war es fast unmöglich, einen Anwalt zu finden, der das Anliegen auch vor Gericht bringen würde. Eine echte Hürde. Und eine zementierte Kluft. Da ein Recht, das nicht von jedem Bürger, unabhängig von seiner Hautfarbe, seinem Status oder seiner Herkunft, erstritten werden konnte, kämpfte das Civil Rights Movement von 1954 bis 1968 dafür, dass alle Bürger das garantierte Recht auf gleichen Schutz durch das Gesetz haben würden. Die Rassentrennung existierte also noch bis weit in das Zwanzigste Jahrhundert. Und wie man auch heute noch sehen kann, ist das Gesetz immer noch nicht in alle Köpfe vorgedrungen. Wir haben uns offenbar kaum bewegt. Es waren vielleicht keine weißen Plantagenbesitzer mehr, die sich auf den Sklavenmärkten bedienten, aber es war eine Zeit, in der weiße Studiobosse aus ihren goldenen Büros heraus, wie Cäsaren über die Karrieren innerhalb eines Menschenmarktes entschieden. Jegliche Ähnlichkeiten mit der Vergangenheit waren da bestimmt nur rein zufällig.

Bei Nichterfüllung der Verträge wurde zwar nicht mehr unbedingt mit dem Strick gedroht, dafür aber mit Konventionalstrafen und Rausschmiss. Ganze Generationen von Schauspielkarrieren waren abhängig von den persönlichen Sympathien oder Aversionen der Bosse und im Zweifel lief es auf die physische und psychische Vernichtung derjenigen hinaus, die den Regeln der Studios nicht folgten. Regeln übrigens, die nirgendwo festgeschrieben waren und die je nach Bedarf von den Bossen immer noch nach Gutsherrenart verändert, ignoriert oder befolgt werden konnten. Im Zweifel stand man alleine.

Also endeten Karrieren, gerade auch in jenen Jahren, gerne mal in einer Tabletten- / Alkohol- / Drogenüberdosis, mit einer Nadel im Arm oder mit (Selbst-) Mord. Aber auch für die stabileren Psychen unter ihnen gab es kein Entrinnen, denn natürlich wurde man nicht nur von seinem Studio vor die Tür gesetzt, sondern bekam üblicherweise in ganz Hollywood keinen Fuß mehr in die Tür. Therapien und längere Klinikaufenthalte, sowie Zwangseinweisungen in Nervenheilanstalten gehörten also ebenso selbstverständlich zu dieser Ära, wie der Einsatz kompletter Zweitbesetzungen und Neudrehs.

Weil all diese Unarten natürlich auch Einfluss auf jene Ära hatten, in der dann unser Film Le Mans entstanden ist, muss ich mich leider wiederholen: In der „Goldenen Ära“ mögen filmische Meisterwerke entstanden sein. Aber sie entstanden von Anfang an in einem System aus Machtmissbrauch, Erpressungen, Verrat und Korruption. Ein über Jahrhunderte verinnerlichter und daher natürlich längst institutionalisierter Rassismus, traf nicht nur auf die Mechanismen der Hexenjagden der McCarthy-Ära, sondern waren auf den fruchtbaren Boden der Gier, des Neides und des Misstrauens gefallen. Und mal ehrlich: Den an jedem einzelnen Filmset natürlich schon immer existierenden institutionellen Sexismus, inklusive des beschönigenden und längst in den jovialen Sprachgebrauch übernommenen Begriffs der „Besetzungscouch“ beim Casting, sowie den männlichen Blick der Kamera und die damit verbundene standardisierte Inszenierung der Frau als Objekt, habe ich hier noch nicht einmal erwähnt. Klar war nur, dass dieser „male gaze“ Trashfilme genauso betraf, wie Meisterwerke vom Schlage eines Citizen Kane (1941 / Orson Welles).

Obwohl wir es heute eigentlich besser wissen, ist der Machtmissbrauch an Filmsets immer noch präsent. Und dass trotz wohlfeiler Absichtserklärungen und dem Einsatz von Intimitätskoordiatoren. Bis heute wagte es niemand, das System zu hinterfragen und den Cashflow zu stören. Warum auch? Künstlerischer Anspruch scheint unvereinbar mit monetären Interessen. Und solange das Geld weiterhin in Strömen floss, gab es für Filmregisseure, Autoren und Produzenten überhaupt keinen Anlass, sich weiterzuentwickeln. Die Folgen dieses Fehlers im System kann man bis heute sehen: Simple Dramaturgien und thematische Monokulturen. Natürlich ging die Risikobereitschaft der Filmstudios gegen Null, dem Publikum etwas zuzumuten oder es aus seiner Komfortzone zu holen. Dieses systemische Versagen kann man übrigens bis heute an der „Prequel vom Sequel“-Unterhaltungsfilm-Ideenlosigkei ablesen. Vollends absurd wird es dann, wenn man berücksichtigt, dass dieser Mangel an Risikobereitschaft schon immer so ziemlich genau das Gegenteil dessen war, was man schließlich auf den Leinwänden zu sehen bekam.

In den Filmen lebten durchweg eindimensionale Filmcharaktere nämlich meist in einer simplen „Gut und Böse“-Welt ein langweiliges und geradezu spießbürgerliches Leben, strotzten dann aber geradezu vor Energie, Risikobereitschaft, Einfallsreichtum, Emotionen und Intelligenz, wenn irgendein weltgeschichtlicher Vorfall, ein (Ehe-) Partner, ein Konkurrent, der Chef, ein Freund, ein Feind, eine Krankheit, oder sogar die Fakten anfingen, diese Idylle zu trüben und die Protagonisten gezwungen waren, ihre individuellen Komfortzonen zu verlassen. Aber natürlich mussten sie das nicht alleine tun.

Nein, es waren eher keine Therapeuten oder Psychologen, sondern vielmehr wohlmeinende FreundInnen, MentorInnen, Pfarrer/ Rabbis/ Imame, Freunde und auch Inhaber von Pubs, Kneipenphilosophen oder Obdachlose, welche die Protagonisten an ihre eigenen Stärken oder an irgendeine Art von Gott glauben ließen. Als Gegenleistung erhielten sie dann ihre persönliche zweite Chance, ihre Erlösung, d.h. sie siegten und / oder heirateten die Traumfrau / den Traummann, bekamen den Job / gewannen im Lotto / fanden in einem Hundewelpen den Sinn des Lebens / hatten eine tiefgreifende Erkenntnis oder schlicht und einfach Glück. Ein echtes Märchen eben, eine Heldengeschichte. Und das immer unterschätzte Publikum bekam sein vollkommen übertriebenes Happy End.

So hätte es immer weitergehen können. Die Banken, die Produzenten, die Regisseure und die SchauspielerInnen wähnten sich auf einer Dauerparty. Naja, jedenfalls bis zum Eintreffen des ersten großen Partycrashers, als im Oktober 1962 amerikanische Aufklärungsflugzeuge entdeckt hatten, dass die Sowjetunion Abschussrampen für Atomraketen auf Kuba errichtet hatte. Dreizehn Tage lang hatte man die Aussicht auf Sonnenschutzfaktor 5000. Kaum hatte man sich aber davon erholt, kam der nächste Schock in Form von drei (oder vier?) Kugeln im Kaliber 6,5 x 52 mm: Die öffentliche Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy am 22. November 1963 dämpfte die Freude am weißen „American Dream“ schon ein wenig nachhaltiger. Im Januar 1963 erschien dann der Film Lilien auf dem Felde (1963/ Ralph

Nelson) mit Sidney Poitier, welcher 1964 für seine Leistung, als erster afroamerikanischer Schauspieler überhaupt, den Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller erhielt. War noch irgendwas im Jahre 1964? Bestimmt, aber in der irrigen Annahme, dass Weiße mehr Rechte hätten, begann das Establishment, um sich zu schlagen und ermordete am 21. Februar 1965 Malcolm X. 1966 protestierte man in den USA gegen den eskalierenden Vietnamkrieg und 1967 zeigten sich weitere Risse im sozialen und politischen Gefüge der USA. Bisher verborgene Konflikte wurden sichtbar; der sogenannte „Amerikanische Traum“ explodierte. Ausgelöst von den Gewaltexzessen der Polizei(!) gab es Aufstände in den afroamerikanischen Vierteln u.a. von Detroit und Newark, insgesamt in 125 Städten. Poitier drehte in dieser Zeit In der Hitze der Nacht (August 1967) von Norman Jewison und gleich danach die Familienkomödie Rat mal wer zu

Essen kommt (Dezember 1967) von Stanley Kramer und beide Filme waren klug genug, die notwendige gesellschaftliche Veränderung zu bebildern… das schon lange überfällige Aufbrechen des Status Quo seitens der Filmwelt.

Dieser Traum von einer Veränderung endete aber bereits schon wieder am 4. April 1968. Der Theologe und Menschenrechtler Dr. Martin Luther King wurde von einem Rassisten erschossen. Zwei Monate später wurde dann auch noch der Justizminister Robert Kennedy getötet. Wer aber dachte, dass es nicht schlimmer werden könnte, sah sich getäuscht: Schon im März 1968 hatten US-Soldaten in dem vietnamesischen Dorf My Lai ein Massaker an über 500 alten Männern, Frauen und Kindern verübt. Weil dieses und viele weitere Massaker im Mai 1969 an die Öffentlichkeit kamen, wirkt es aus heutiger Sicht fast schon wieder ein wenig befremdlich, dass man sich bereits im Juli 1969 vor den Fernsehgeräten versammelte, um gemeinsam der Mondlandung beizuwohnen. Ob eine elitäre weiße Veranstaltung aber überhaupt jemals das Potential hatte, die gesamte(!) multiethnische Bevölkerung eines Kontinents zu vereinen, darf an dieser Stelle bezweifelt werden.

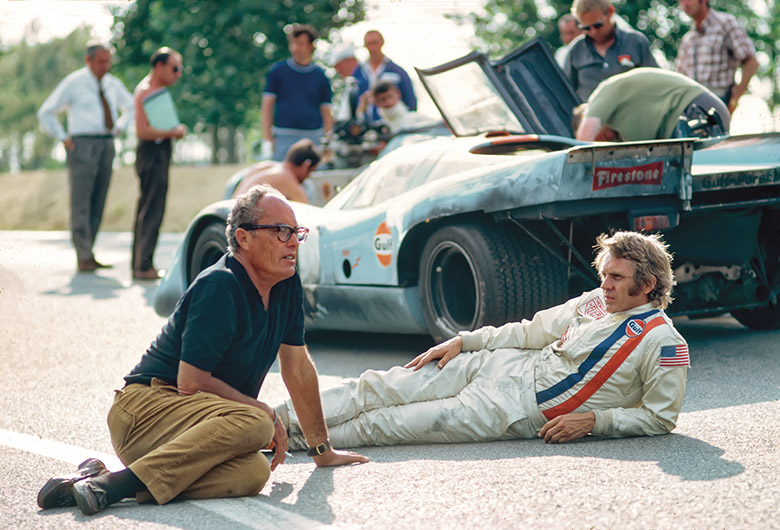

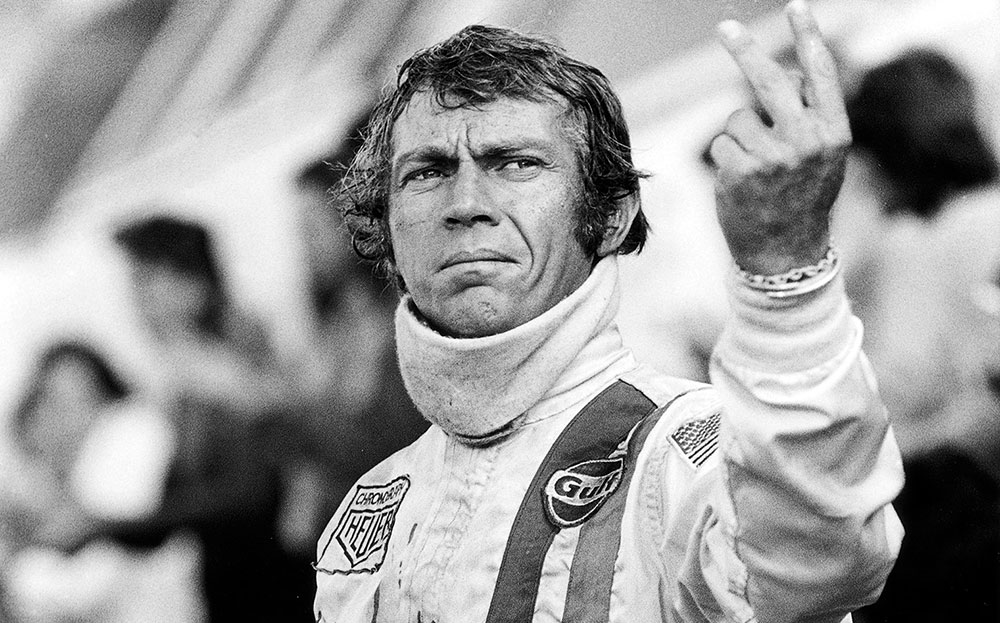

Manchen Leser mag dieser geschichtliche Ausflug etwas überrascht oder sogar verstört haben. Das lag natürlich nicht in meiner Absicht, aber es war die Verkettung all dieser Ereignisse, die zu einer Veränderung führten, wie sie die Filmwelt Hollywoods seit Dekaden nicht mehr gesehen hatte. Allein schon deshalb gehören all diese Ereignisse tatsächlich auch in eine Abhandlung über den besten Rennfilm aller Zeiten. Das wird sogar umso deutlicher, wenn man an einen Horrorszenario erinnert, welches ein knappes Jahr vor Beginn der Le Mans-Dreharbeiten geschehen war. Mitte des Jahres 1969 hatte Steve McQueen nämlich gerade seinen Film Der Gauner (1969/ Mark Rydell) abgedreht, der auf William Faulkners gleichnamigen und Pulitzer-Preis veredeltem Roman The Reivers basierte. Produziert wurde der Film von McQueens Solar Productions und von der CBS-Tochterfirma Cinema Center Films/ CCF, von beiden werden wir noch hören.

Auf einer der vielen Partys des Film- und Kulturbetriebes, traf McQueen jedenfalls Sharon Tate und ihren Mann Roman Polanski und natürlich war man begeistert voneinander. Und zwar so sehr, dass sie McQueen auf einen Umtrunk zu sich nach Hause einluden. Kurzentschlossen einigte man sich auf den Abend des 8. August 1969.

Wir werden niemals erfahren was dazu geführt hat, dass McQueen an jenem Abend nicht zu Tates und Polanskis Haus in den 10050 Cielo Drive gefahren ist. Aber da sein Name ebenfalls auf der Todesliste der Manson-Familie zu finden war, hat es ihm sehr wahrscheinlich das Leben gerettet. Allerdings, und diesen Gedanken finde ich überaus spannend, hatte der ExMarine McQueen durch seine Abwesenheit auf der Party auch keine Chance, zum Gegenangriff überzugehen. Kein ganz so abwegiger Gedanke. Einige Jahrzehnte später spielte Quentin Tarantinos Meisterwerk Once upon a time… in Hollywood (2019) mit einem ähnlichen Szenario, in welchem kleine Details dazu führten, dass das Leben von Sharon Tate und ihren Gästen an diesem Abend einen anderen Verlauf nahm. Es bleibt aber eine Hypothese, denn was aber auch immer hätte sein können, werden wir niemals erfahren und der Abend verlief für die Anwesenden auf der Party leider nun mal tödlich. Fest steht aber auch: Weil Partymaus McQueen für dieses Mal eben nicht zu einer Party ging, konnte er dem Publikum weiterhin jene Filme schenken, die längst in die Geschichte eingegangen sind.

Nur eine Woche später fand vom 15. bis 18. August 1969 vor 400.000 Besuchern zwar noch das große Musikfestival in Woodstock statt, aber auch das konnte nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass die „Love&Peace“-Bewegung der Hippies längst ihre Unschuld verloren hatte. Es mag sich gruselig lesen, aber es war genau dieses Aufwachen, dieses Ende aller aufgestauten Verdrängungen, welches nötig war, dass endlich auch die Filmwelt zu einem evolutionären Sprung ansetzen würde. Festzustellen war nämlich, dass es ab diesem Zeitpunkt zu einer deutlich sichtbareren nihilistischen Grundstimmung in den Filmwerken kam, oder anders ausgedrückt: Die Weichen der Filmindustrie waren neu gestellt worden und es entwickelte sich das „New Hollywood Cinema“. Wiederkehrende Merkmale waren hierbei die auf ein absolutes Minimum reduzierten Handlungen und die geradezu existenzialistische Wortkargheit. Man hatte endlich begonnen, die gesellschaftlichen Realitäten zu spiegeln. Als erster Vertreter dieses nihilistischen Nebengenres erschien der Film Easy Rider (1969 / Dennis Hopper), in welchem, zum Argwohn einiger Hinterwäldler, Peter Fonda, Jack Nicholson, und Dennis Hopper friedlich ihrem freiheitlichen Leben nachgingen. Die Inspiration hierfür hatte sich Hopper aus Jack Kerouacs Roman On the Road – Unterwegs geholt, der bereits im Jahr 1951 geschrieben, und 1957 erstmalig verlegt worden war. Japp, man könnte schlechtere Vorbilder haben.

Wie dicht dieser Film aber an den Abwehrmechanismen des um sich schlagenden, erzkonservativen Bürgertums war, zeigte der Vorfall auf dem Gelände der Kent State University im April 1970, als Studenten friedlich gegen die völkerrechtswidrige US-amerikanische Bombardierung Kambodschas demonstrierten. Nachdem der Versuch der Nationalgarde(!) gescheitert war, eine friedliche, aber nicht genehmigte Protestkundgebung mit Tränengas(!) aufzulösen, zogen die Soldaten sich auf eine Anhöhe zurück und erschossen aus 100-150 Meter Entfernung gezielt vier unbewaffnete Studenten, unter ihnen sogar einen Querschnittsgelähmten. In dreizehn Sekunden wurden 67 Schüsse abgegeben, angeblich unter Notwehr. Neun weitere Studenten wurden schwer verletzt und wie auch schon nach My Lai, wurde auch in diesem Fall niemand zur Rechenschaft gezogen. Die Folge war die Schließungen von hunderten Schulen und Universitäten, landesweit streikten circa acht Millionen SchülerInnen und StudentInnen, viele radikalisierten sich. Zu dem menschenverachtenden Umgang der Behörden mit Andersdenkenden kam, dass es die US-amerikanische Gesellschaft bisher recht erfolgreich verdrängt hatte, dass sie „ihr“ Land auf der Verschleppung und Versklavung von ca. vierzig Millionen Afrikanern und auf dem Völkermord an der einheimischen indigenen Bevölkerung aufgebaut hatten. Die Wut brach endlich hervor und etwas musste geschehen.

„The Land of the Free and the Home of the Brave“ meinte selbstgewiss das Land der Weißen (der Eindringlinge!) und der „American Way of Life“ war im Kern das selbstgegebene Recht, sich mit Waffengewalt die Vorherrschaft zu sichern. Da die Probleme längst nicht mehr zu ignorieren waren, kann das „New Hollywood Cinema“ daher auch als Reaktion auf die gesellschaftlichen Umbrüche angesehen werden. Eine neue Generation von jungen Filmemachern fing an, etwas vollkommen Neues zu versuchen. Unter den Eindrücken der unterschiedlichen Lebensrealitäten und Interessenslagen innerhalb der Gesellschaftsschichten begannen sie, die Grenzen filmischer Erzählungen zu verschieben. Genreübergreifend war es das Besondere an den zwischen ca. 1967 und circa 1977 gedrehten Filmen, dass sie sich normativer Antworten auf nicht gestellte Fragen schlicht verweigerten. Stattdessen fingen diese Filme an, Fragen zur menschlichen Existenz aufzuwerfen, zur Rolle des Menschen an sich. Während der alte Senior Hollywood auf dem letzten Loch pfiff und es sich in seinem Ruhm bequem gemacht hatte, ja, geradezu erstarrt war, holte der Junior des „New Hollywood Cinema“ nun tief Luft und setzte zum Sprung an.

Unter dem Deckmantel eines Science-Fiction-Unterhaltungsfilmes entstand mit dem Film Planet der Affen (1968) von Franklin J. Schaffner auf diese Weise nicht nur eine veritable Rassismus-Parabel, sondern auch gleich eine komplette Filmreihe. Einzige Einschränkung: Zu diesem Thema musste es noch eine Parabel sein, denn den institutionellen oder auch den gesellschaftlichen Rassismus offen und direkt anzuprangern, hätte zu diesem Zeitpunkt durchaus zu Repressionen von der fundamentalistischen religiösen Rechten, ganz sicher aber zu FBI-Ermittlungen wegen Extremismusverdachts nach sich gezogen. Der in ideologischen Dogmen erstarrte Kommunismus war sicherlich noch nie die Zukunft aber in den USA galt fortschrittliches Denken schon immer als Sozialismus und wurde als staatsfeindlich eingestuft. Der Gift und Galle spuckende Senator Joseph McCarthy war zwar bereits seit 1957 tot, doch die gesellschafts- und kulturzersetzenden Mechanismen seiner von ihm initiierten Schauprozesse waren in der erzkonservativen und religiösen Rechten immer noch allgegenwärtig. Es war dieses aufgeladene Klima, in welchem sich die neuen Filme direkt oder indirekt anschickten, die gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Realitäten zu beleuchten. M*A*S*H (1970 / Robert Altman) und Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All (1971 / Robert Wise), Silent Running – Lautlos im Weltraum (1972 / Douglas Trumbull) und Soylent Green – Jahr 2022… die überleben wollen (1973 / Richard Fleischer), Logan’s Run – Flucht ins 23. Jahrhundert (1976 / Michael Anderson) und natürlich der desillusionierte Taxi Driver (1976) von Martin Scorsese standen beispielhaft für die neue erzählerische Richtung dieses nun „New Hollywood“ genannten Aufbruches.

Der Hollywood-Glamour der 1940er/1950er und der beginnenden 1960er Jahre wurde von einem gesunden Fatalismus, Pragmatismus und Realismus verdrängt. Das „New Hollywood“-Kino war auch angetreten, um dort hinzuschauen, wo es wehtut. Intelligente, aber unverdächtige Filmstoffe begannen, die menschliche Hybris zu dechiffrieren. Thematisiert wurden die Grenzen der Technik genauso, wie die zunehmende Umweltverschmutzung, den gesellschaftlichen Verfall inklusive des Nichtvorhandenseins der Gleichberechtigung von Mann und Frau, und natürlich auch das Krebsgeschwür des allgegenwärtigen Rassismus. Zusätzlich griffen aber auch Ängste vor einem sich verselbstständigenden militärisch-industriellen Komplex um sich, die gerade von dem völkerrechtswidrigen Engagement von US-Truppen in Lateinamerika und Südostasien nur noch mehr bestätigt wurden. Tiefes Misstrauen in die staatlichen Institutionen waren durchaus berechtigt, denn zu diesem Zeitpunkt waren u.a. die Polizeibehörden von New York und Los Angeles bis in die Führungsspitzen derartig korrupt, dass man bestimmt, nicht falsch gelegen hätte, wenn man sie der Exekutivabteilung des organisierten Verbrechens zugeordnet hätte.

Die einzige Institution, der man in diesem vergifteten Sumpf überhaupt noch so etwas wie Vertrauen entgegenbrachte, war die unabhängige und freie Presse. Also entstanden Filme, welche dieses tiefe Bedürfnis nach ausgleichender Gerechtigkeit zum Ausdruck brachten. Die Veröffentlichung von Rechercheergebnissen führten allerdings nicht zwangsläufig zum Erfolg. Oft genug zeigten diese Filme daher die Grenzen des ambitionierten Journalismus auf und bebilderten dadurch ein ums andere Mal den einsamen Kampf Davids gegen Goliath.

Dieses Motiv war extrem beliebt und wurde u.a. in den Filmen Die drei Tage des Condor (1975) und Die Unbestechlichen (1976), beide von Sydney Pollack und dem Deep-Fake Film Unternehmen Capricorn (1977) von Peter Hyams genutzt. Außerdem muss an dieser Stelle der prophetische Atom-Thriller China Syndrom (1978) von James Bridges genannt werden, in welchem es um einen Störfall in einem Kernkraftwerk ging. Prophetisch deshalb, weil es nur ein Jahr später, am 28. März 1979, im Block 2 des Kernkraftwerkes Three Mile Island in Harrisburg, Pennsylvania, tatsächlich zu einer teilweisen Kernschmelze kam. In dem Whistleblower-Thriller Silkwood (1983/ Mike Nichols) mit Meryl Streep deckte die Chemietechnikerin Karen Silkwood im Jahr 1974 eklatante Sicherheitsmängel in der Kerr-McGee-Plutonium-Aufbereitungsanlage auf. Im November 1974 hatte sie es endlich geschafft, sich Gehör zu verschaffen und wollte sich mit einem Journalisten der New York Times treffen aber auf dem Weg dorthin kam sie bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben. Dieser „No Nonsens“-Nachzügler war sicherlich Angstkino aber in dem verhältnismäßig kleinen „New Hollywood“-Zeitfenster entstanden so ein paar Dutzend der besten und vielfältigsten US-Filme aller Zeiten. Filme mit einem echten Anliegen. Und es waren Anliegen, welche immer über die erzielbaren Profite hinaus gingen. Da Betriebswirte ohne Filmkenntnisse die Film-, Kunst- und Kulturszene der Vereinigten Staaten von Amerika zu diesem Zeitpunkt noch nicht gänzlich unter Kontrolle hatten, war es möglich geworden, sich selbst zu ermächtigen und sich einen eigenen Neorealismus zu schenken. Alleine die Aussagekraft der Filme dieser 10-15 Jahre währenden Ära, sollte wirklich jeden Autoren und jeden Produzenten moderner Unterhaltungsfilme sofort vor Scham im Boden versinken lassen. Sicher: Für die Filme des „New Hollywood“ braucht man Geduld und offene Augen. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, schaut sie euch an. Am besten in einem klassischen Kino, wie dem Le Grande Rex in Paris.

Dennoch gab es auch damals schon erste sichtbare Dämpfer. Mit Sci-Fi-Soaps wie Star Wars (1977/ George Lucas) geriet der Traum des gesellschaftlichen Fortschrittes gleich schon wieder ins Stocken und es gab eine Rückwärtsbewegung, eine Übersprungshandlung in Richtung des reinen Unterhaltungsfilmes aber Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1978/ Ridley Scott) machte einen Schritt zur Seite und eröffnete den Horizont der Zuschauer zum Glück auch in Richtung des Sci-Fi-Horrors.

Beiden Filmen musste man aber zugutehalten, dass sie mindestens die Grenzen der Tricktechnik so nachhaltig verschoben hatten, dass die Filmindustrie bis heute davon profitiert. Mehr noch: Weil eben auch die progressivsten Filmemacher nicht alleine vom ehrenhaften Anliegen ihrer Filme leben konnten, sorgten die neuen Franchise- und Merchandise Konzepte dafür, dass es unter den Filmemachern schon bald die ersten Milliardäre gab. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der kurze Traum des „New Hollywood“ findet hier hauptsächlich deshalb Erwähnung, weil der Film Le Mans mit seinem Produktionsjahr 1970 einerseits zwar genau in diese heiße Zeit fiel, andererseits aber keinerlei gesellschaftskritische oder politische Ansätze hatte.

Und doch: Bei der Form atmete dieser Film den absoluten Realismus seiner Entstehungszeit. Das war deshalb spannend, weil das alte „Golden Age“ Hollywood-System natürlich auch hinter den Kulissen dieses Filmes zu bröckeln anfing. In diesem speziellen Fall waren es die Produzenten und die Regie, die immer noch in den verinnerlichten Regeln des alten Hollywood-Studiosystems feststeckten. Hochmotivierte Schauspieler mit einem progressiven Rollenverständnis trafen in Le Mans auf Altvordere, die ihre Filme weiterhin so drehen wollten, wie sie es schon immer gemacht hatten. Und dass, obwohl die Notwendigkeit einer Generalüberholung schon längst für jedermann sichtbar war… sogar auch schon daheim.

Der Wandel betraf jedoch nicht nur alte Wellblechbuchstaben an einem verzinkten Metallgerüst. Auch die Geschichten hatten sich verändert. Im gleichen Maße, wie rückständige Ansichten und Gesellschaftsmodelle von der aufklärerischen Moderne verdrängt wurden, hatten auch kulturelle Errungenschaften, wie z.B. die Bedeutung der Mobilität weiter zugenommen. Und man zeigte es. Waren Automobile vom Anfang aller (Film-) Tage an kaum mehr als ein Teil der Ausstattung, ähnlich einem Pferd, das man vor dem Saloon abstellte, wurden sie in der Ära des „New Hollywood“ erst zu beeindruckenden Nebendarstellern, dann zu Darstellern auf Augenhöhe. Sie übten zwar weiterhin ihre Funktion als Symbol für Mobilität und absolute Freiheit aus, nur stand das Pferd jetzt nicht mehr vor dem Saloon, sondern hatte seinen Platz am Tisch gefunden. Mehr noch: Es schickte sich an, eine eigene Sprache zu entwickeln. Von Anfang an waren Automobile deshalb nicht nur für den Auftritt der Helden zuständig, sondern auch für den Auftritt der Antagonisten, zum Beispiel innerhalb des Genres der allseits beliebten Polizeikrimis. In ihnen waren Kraftfahrzeuge nicht nur als Teil der filmischen Erzählung positioniert, sondern die Filmemacher fingen an, ihre äußeren Merkmale zu inszenieren und ihnen Charaktereigenschaften zu verpassen; das Automobil machte keinen Hehl mehr daraus, von wem es gefahren wurde.

Und nachdem Industrielle, Banker und sonstige Gangster zunächst nur in Fahrzeugen mit gedeckten Farben und dunkel getönten Scheiben herumgefahren waren, kamen in den Filmen des „New Hollywood“ nun zunehmend Fahrzeuge zum Einsatz, denen man nicht mehr direkt „in die Augen“ schauen konnte, weil die Scheinwerfer hinter Klappen versteckt waren. Vielleicht hatte es mit den geschlossenen Scheinwerferblenden des schwarzen Dodge Charger R/T in dem bahnbrechenden Film Bullit (1968) von Peter Yates begonnen. Der erzielte Effekt war wie eine Sonnenbrille am Pokertisch: Mysteriös, aber Souverän. Es wirkte aber, als verweigerten nicht nur die namenlosen Insassen die Kontaktaufnahme mit der Außenwelt und irgendwie war es auch ganz bezeichnend, dass diese abweisende Distanz ein beliebtes Stilmittel des US-Automobildesigns jener Jahre war.

Die geschlossenen Lichtblenden des dunkel-braunen Lincoln Continental Mark III in dem Film French Connection – Brennpunkt Brooklyn (1971) von William Friedkin brachten diesen Trend dann zur Perfektion. Und setzten sogar noch einen drauf. Mit einem französischen(!) Kennzeichen ausgestattet, glitt der Antagonist mit diesem Wagen zunächst durch die Straßen New Yorks, später aber auch noch durch Marseille, und unterstrich auf diese Weise sogar schon im Jahre 1971 die selbstverständliche Grenzenlosigkeit, in welcher das organisierte Verbrechen agierte.

Die Filme dieser Ära wurden also nicht nur künstlerischer, visueller und inszenatorischer. Nein, allerkleinste Details konnten mit einer Bedeutung aufgeladen werden.

Man denke nur an Asphaltrennen aka Two Lane Black Top (1971/ Monte Hellman) mit den beiden wortkargen „Beachboys“ James Taylor und Dennis Wilson in ihrem einzigen Ausflug ins Schauspielfach, sowie selbstverständlich an das Stilmittel des „unsichtbaren“ LKW-Fahrers im Film Duell (1971/ Steven Spielberg) mit Dennis Weaver aber natürlich auch an die alternativlose Endgültigkeit des Fahrers im Film Fluchtpunkt San Francisco (1971/ Richard C. Sarafian) mit Barry Newman.

In all diesen Erzählungen wurden die Fahrzeuge nicht nur zum Überbrücken von Entfernungen genutzt, sondern waren immer auch das Lebenszentrum ihrer Fahrer. Meist waren es Einzelgänger, schweigsame Cowboys, die mit sich im Reinen waren. Oder eben auch nicht. Aber dann hatten sie zur Not immer eine Knarre im Handschuhfach. Fahrzeuge waren vermeintlich sichere und mobile Oasen, die das Überleben in einer feindseligen Welt ermöglichen konnten. In den Innenräumen dieser Fahrzeuge fand nicht nur die Gegenwart des Hauptdarstellers, sondern auch des Publikums statt, während hinter dem Wagen das zurückgelassene „alte Leben“ lag. Vor der Motorhaube lag hingegen immer das „Unbekannte“ und meistens war es eine Fata Morgana, irgendeine Chimäre, irgendwelche Gespinste oder sonstige spukhafte Fernwirkungen. Die erhoffte Zukunft war nur in den allerseltensten Fällen verheißungsvoll. Entscheidend war hier nur, dass man in Bewegung blieb, denn wer ruhte, der starb. Ein „Warum?“ stand niemals zur Debatte.

Als subkultureller Katalysatoren spiegelten diese Road Movies jedoch auch immer die Zeit ihrer Entstehung. 1973 hatten die arabischen Ölstaaten ihre Fördermengen gedrosselt und der Preis für einen Barrel Öl war um das Vierfache angestiegen. Und 1979 kam dann ja schon der nächste Ölschock. Da war es nur folgerichtig, dass sich ein weiteres Automobil lastiges Nebengenre entwickeln würde: Das Endzeit-Roadmovie! Einer der ersten Vertreter dieser Gattung war Mad Max (1979 / George Miller) und kam aus Australien.

Mit 12 Jahren wurde ich im Kino damals Zeuge der Metamorphose eines Familienvaters und Highway-Polizisten in einen gnadenlosen Rächer. Ob die Geschichte einer apokalyptischen Welt, in welcher es um Benzin-Knappheit und das „Recht des Stärkeren“ ging, genau das Richtige war, um ein halbwüchsiges Kind aus seiner Komfortzone zu holen, überlasse ich mal der Phantasie der Leserschaft. Mad Max erhielt 1981 und 1985 jedenfalls noch zwei Fortsetzungen, sowie 2015 und 2024 zwei weitere Upgrades. Der neuseeländische Regisseur Harley Cokeliss haute 1982 mit seinem Film Der Kampfkoloß dann in die gleiche dystopische (FSK16) Kerbe. Und in Deutschland war ich wieder dabei, als einer von knapp 595.000 Zuschauern. Zum Vergleich: Im selben Jahr hatte E.T.-Der Außerirdische von Steven Spielberg sportliche 7,6 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt.

Dennoch gab es auch harmlosere Automobil-Filme, deren Storylines sich nicht nennenswert von denen der Endzeit-Roadmovies abhoben. Der grundsätzliche Unterschied war letztlich, dass in ihnen die menschlichen Darsteller nicht an ihrer eigenen Existenz litten. Als eine Art Prototyp dieser locker flockigen und nicht ganz ernst gemeinten „Car-Coms“ (Mehr „Com“ als „Cars“) kann der recht frühe Eine total, total verrückte Welt (1963 / Stanley Kramer) mit Spencer Tracy durchgehen, der viele schneller abgespielte, mit einigen wenigen echten Außenfahraufnahmen, sowie mit im Studio abgefilmten Rückprojektionen kombinierte. Nur zehn Jahre später zeigte der Detektiv-Krimi Diamantenlady (1973) von Tom Gries dann unzählige originale Supercars in durchweg echten Fahraufnahmen. Hier wurden tatsächlich extrem seltene Maserati Ghibli Spyder und Ferrari 365GTB/4 Daytona Coupe forciert an ihre Grenzen gebracht und dabei ohne Trickshots abgefilmt. Hut ab, obwohl der in jeder Hinsicht wohl absolute Wahnsinn wahrscheinlich vom Film Die Blechpiraten aka Gone in 60 Seconds (1974 / H.B.Halicki) mit 93 zerstörten Fahrzeugen eingeleitet wurde. Die lokalen Automobilverwerter dürfte es gefreut haben.

Schon 1975 spülte der Film Frankensteins Todesrennen aka Death Race 2000 (1975 / Paul Bartel) mit David Carradine und Sylvester Stallone die Restwürde des Menschen dann endgültig ins Klo. Durch die Lichtbrechung der Kult-Trashbrille wird heute gerne vergessen, dass Bonuspunkte für absichtlich in einem „Spiel“ getötete Passanten auch damals schon menschenverachtend und stumpfsinnig waren. Und dies lange vor den Untiefen des Privatfernsehens. Aber wir kommen natürlich zu spät. Im Mainstream angekommen, ist es inzwischen ein Teil der Grand Theft Auto/ Playstation-Popkultur. Der einzige Unterschied zu damals ist, dass man nun selbst entscheidet, wen man überfährt… vielleicht eine Stricherin, einen Polizisten oder einen alten Mann. Vielen Dank für so wenig kulturellen Fortschritt, wirklich. Nachdem ich auch diesen Film viel zu früh im Kino sah, entwickelte sich bei mir jedoch glücklicherweise kein größerer Hang zu zynischen und stumpfen Blutorgien und auch nicht zu Fanatasycars vom Schlage eines Batmobils, sondern ich wandte mich den realen und außergewöhnlichen Fahrzeugen zu.

Zum Glück tat sich diesbezüglich ein kleines Zeitfenster auf und es erschienen Actionkomödien mit echten Supercars, zum Beispiel der Film Die Verrückteste Rallye der Welt aka The Gumball Rally (1976) des Stunt-Koordinators und Regisseurs Charles Bail, sowie im selben Fahrwasser auch der Film Cannonball (1976 / nochmals von Paul Bartel). Beide Filme basierten auf dem gleichnamigen und seit einigen Jahren stattfindenden Cannonball Rennen, einem Rennen von New York nach Los Angeles, dessen erste Austragung im Jahre 1971 vom Car&Driver-Chefredakteur Brock Yates und dem Gewinner der 24 Stunden von Le Mans 1967, Dan Gurney, auf einem Ferrari 365GTB/4 Daytona Coupe überlegen gewonnen wurde. Hiervon inspiriert, drehte der ehemalige Stuntman und Regisseur Hal Needham dann die familienfreundlicheren Filme Ein ausgekochtes Schlitzohr (1977) und natürlich Auf dem Highway ist die Hölle los (1981), beide mit Burt Reynolds. Und wie immer, wenn etwas gut funktioniert, zog auch dieser Film noch ein paar Fortsetzungen nach sich. Auf dem Highway ist wieder die Hölle los (1983 / auch Hal Needham) und Cannonball Fieber-Auf dem Highway geht’s erst richtig los (1989 / Jim Drake) versuchten noch, die Faszination des Strassenrennens lebendig zu halten, aber wenn man sich ehrlich macht, dann hatte sich bei diesen Nachzüglern der (Zeit-) Geist bereits wieder in die Flasche zurückgezogen.

Aufgelockert wurde dieses Genre durch den Truck-Western Convoy (1978) von Sam Peckinpah. Und der Film Blues Brothers (1980/ John Landis) bildete dann weitestgehend das Ende dieser Genre-Fahnenstage ab. Deshalb wurde hier nochmal alles aufgeboten, was man in die Finger bekam. Die beiden Helden des Filmes gerieten an hartnäckige State Troopers, dumme Nazis und nachtragende Exfrauen. Heute fast unvorstellbar, aber man hatte das Genre des Buddymovie erfolgreich mit Motiven des Auto- und Musikfilms aufgelockert. Jake (John Belushi) und Elwood (Dan Aykroyd) waren im Namen des Herrn unterwegs, trugen Sonnenbrillen und bewunderten in einer Mall den neuen Oldsmobile, der dieses Jahr früh rausgekommen war. Blues- und Soul-Legenden wie Aretha Franklin, Ray Charles, Cab Calloway, John Lee Hooker und James Brown gaben sich ein Stelldichein, während eine mit einer absurden Panzerfaust bewaffnete Carrie Fisher (möge die Macht mit ihr sein) und Twiggy am Steuer eines Jaguar E-Type Roadster erfolgreich entgegen ihres Images besetzt wurden. Das nebenbei auch noch 103 Fahrzeuge zerstört wurden, machte diesen Film zu einer absoluten Autocrash-Orgie. Zwar hatte man sich inhaltlich seit 1974 offenbar im Kreis gedreht und die Car-Crash-Cash-Cow gemolken, aber bis heute habe ich diesen Film 38 mal gesehen, davon 36 mal im Kino, und mich niemals gelangweilt.

Zu meinem Erstaunen versuchte sich zum selben Zeitpunkt aber sogar eine deutsche TV-Komödie an einem Automobilfilm: Carnapping (1979/1980) von Wigbert Wicker. Dieser Film bot etwas, was selbst die Amerikaner nicht hinbekamen. Neben einer, für einen deutschen Film und jener Zeit, ungewöhnlich intelligenten Story, sowie vierzig(!) originalen Porsche 911, konnte er mit einem absolut einmaligen automobilen Einzelstück aufwarten, dem Prototypen CW 311 der Firma bb von exPorsche Ingenieur Eberhard Schulz und Rainer Buchmann. Nach einem Streit der Beiden löste sich die Firma bb irgendwann auf und Schulz gründete die Firma ISDERA, in welcher er das Design des CW 311 für sein neues Modell Imperator 108i übernahm. Der Anblick war unvergesslich, als ich, kurz vor Erreichen des Nürburgrings, und 36 Jahre nachdem ich den Film gesehen hatte, hinter einem Isdera Imperator 108i herfuhr.

Aber: Alle Filme dieser Ära funktionierten weiterhin nach dem „Gut und Böse“-Prinzip des alten Hollywood-Westerns. Neben den Fahrzeugen, welche die Bedürfnisse oder die Seelenwelten der menschlichen Protagonisten widerspiegelten und auf diese Weise ein eigenes Rollenprofil mit eigenen Charaktereigenschaften erhielten, gab es jedoch, quasi als Neben-Nebenzweig dieses Nebengenres, auch damals schon Filme, in denen die Automobile faktisch zum Leben erwachten und menschliche Eigenschaften annahmen. Beispielhaft hierfür stehen die Abenteuer des verlässlichen Kumpels Herbie – Ein toller Käfer (1968 / Robert Stevenson), der nicht nur absolut seltene automobile Nebendarsteller in Form je eines Bizzarrini GT 5300 Strada, Ferrari 250GT TdF, Ferrari 250GT SWB, Lamborghini 400GT und Apollo 3500GT aufbot, sondern bis 1982 sogar eine ganze Kinofilmreihe nach sich zog. Ganz zu schweigen von der ganz ähnlich gelagerten deutsch/schweizerischen 5-teiligen TV-Filmreihe um den gelben VW Käfer Dudu (1972-1978).

Ja, das war eine reine TV-Produktion, aber immerhin hatte man sich hier an der Benchmark dieses speziellen Genres versucht. Etwas, was das deutsche Fernsehen inzwischen leider verlernt hat. Im Gegensatz zu Herbie und Dudu war die eifersüchtige Christine (1983) von John Carpenter allerdings eine echte Bitch und auch der Trashhorror Der Teufel auf Rädern (1977) von Elliot Silverstein trieb die Idee der Fahrzeuge mit menschlichen Eigenschaften auf die Spitze. Das mordlustige Automobil dieses Filmes sah nicht nur wie eine Karikatur des in French Connection gezeigten Lincoln Continental Mark III aus, sondern basierte sogar auf einem Fahrzeug des gleichen Typs. Moviecar-Customizer George Barris hatte hier ganze Arbeit geleistet.

Sicherlich war aber nicht nur Filmfreunden, sondern auch dem automobilen Fachpublikum aufgefallen, dass das Genre der ernsthaften automobilspezifischen Filme in den 1980er Jahren durchaus ein paar Jahre lang brach lag. Man hatte wohl andere Sorgen und so überbrückten die echten Autofans diese Trockenzeit mit TV-Ware. Als Beispiel kann die nicht ganz ernstgemeinte US-amerikanische TV-Serie Ein Duke kommt selten allein (1979-1985) herhalten, für die zwischen 150 und 309 Exemplare (die Quellen sind sich da uneins) des absolut oberkultigen Dodge Charger „verbraucht“ wurden. Aber auch die TV-Serien Knight Rider (1982-1986), Miami Vice (1984-1989) und Magnum (1984-1991) fielen in dieses Jahrzehnt, wenngleich hier die durchaus immer noch ansehnlich inszenierten Fahrzeuge aber schon wieder zu hübschem Beiwerk degradiert worden waren. Black Moon (1986 / Harley Cokeliss), eine Mischung aus Heist- und Autofilm, ist da heute schon fast wieder vergessen und dem deutschen TV-Film Killing Cars (1986 / Michael Verhoeven) mit Jürgen Prochnow ging es da nicht sehr viel anders, obwohl gerade dieser in der Nachbetrachtung durchaus eine Brücke in die Gegenwart schlug: Ein Erfinder entwickelte hierin ein Fahrzeug, welches ohne fossile Brennstoffe auskommt. Die bösen Vertreter der Ölindustrie versuchten daraufhin natürlich, die Markteinführung des Wagens zu verhindern. Das kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Während man auf dem Cover der VHS-Kassette jedoch die Front des amerikanischen Supercars Vector W2 mit einem 600PS Biturbo Chevrolet V8-Motor sehen konnte, sah man im Film dann nur einen modifizierten Albar Sonic mit einem 100PS-Motor aus einem Volkswagen; eine echte Enttäuschung. Juristisch wäre das Cover heute wohl eine Mogelpackung aber mit etwas Wohlwollen könnte man es auch als frühe Form von Downsizing bezeichnen. Der Film war seiner Zeit also in jeder Hinsicht weit voraus. Ehrlicherweise war das aber auch schon alles, wofür dieser Film in Erinnerung blieb. Die Chance, zu diesem Zeitpunkt in die Geschichte einzugehen, war aber ohnehin sehr gering, denn die Zurück in die Zukunft-Filme von 1985, 1989 und 1990 (Regie: Robert Zemeckis) überstrahlten längst alle weiteren Mitbewerber und machten John Z. DeLoreans Sparten-Auto De Lorean DMC-12 auch bei derlei bisher unbefleckten Zuschauern weltberühmt.

Allerdings leider nicht berühmt genug. Denn bis heute kann man erwachsene „Fans“ dabei beobachten, wie sie die gebürsteten Edelstahl-Karosserien öffentlich gezeigter Wagen mit ihren fettigen Fingern betatschen. Ganz so, als ob sie nicht wüssten, dass es selbst mit Spülmittel fast unmöglich ist, derartige Fingerprints herauszupolieren. Und dieses, ohne die gebürstete Struktur des Edelstahls zu zerstören. Und ja, ich weiß natürlich, dass man es mit Zitrone und Backpulver ganz gut hinbekommt. Aufgrund des Risikos von Säureflecken muss man dann aber die ganze(!) Oberfläche behandeln. Ein extrem ärgerlicher Aufwand für hochsensible Besitzer, die ihre Wagen bei gehäuft vorkommenden Ereignissen dieser Art lieber in der Garage lassen und ihn deshalb nur noch sehr ungern auf öffentlichen Veranstaltungen zeigen. Danke „Fans“.

Mit so etwas mussten sich die Besitzer des folgenden automobilen Darstellers bestimmt nicht herumschlagen. In Form des Filmes Tucker (1988/ Francis Ford Coppola) mit Jeff Bridges, erschien nämlich ein glasklares Automobil-Biopic auf der Leinwand, die Geschichte eines Geschassten. Mit den Sicherheitsfeatures seines 1948er Tucker Torpedo (Gepolsterte Kanten im Innenraum! Anschnallgurte! Kurvenlicht! Scheibenbremsen! Kein Flux-Kompensator!) war Preston Tucker längst wirklich in der Zukunft angekommen und offenbarte so die unglaubliche Rückständigkeit seiner Konkurrenten. Am Ende war er dann wohl zu weit voraus, denn er wurde von ihnen in den Bankrott getrieben.

Diese Filmproduktion ließ es wirklich krachen, denn das Besondere war, dass hier neben vier kompletten Tucker-Reproduktionen aus Fiberglas, unglaubliche 22 originale Fahrzeuge zu sehen waren! Das waren nahezu die Hälfte der noch 47 existierenden Exemplare von ursprünglich 51 gebauten Fahrzeugen. Dieser Film zeigte recht gut, was passieren kann, wenn ein echter Fan einen Film über das Objekt seiner Leidenschaft macht. Zum Zeitpunkt des Drehs besaß Coppola nämlich selbst einen oder zwei Tucker Torpedo. So, wie auch sein Regie-Kumpel George Lucas. Aber der hatte bekanntlich längst eine andere Richtung eingeschlagen.

Dann entdeckten die Filmemacher der ausgehenden 1980er Jahre, wahrscheinlich auf ein geheimes Zeichen hin, sogar den Rennfilm wieder. Jedenfalls fast. Denn die NASCAR-Soap Tage des Donners (1990/ Tony Scott) mit Tom Cruise und Nicole Kidman war leider eine offensichtliche Top Gun-Storyreplica. Aber immerhin konnte sie mit dynamisch gefilmten originalen NASCAR-Rennwagen aufwarten. Und das geht letztendlich nur auf eine Weise: Nämlich auf die harte Tour!

Angemerkt werden muss hier aber auch das Indy 500-Scharmützel Driven (2001 / Renny Harlin), der mit Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Til Schweiger und Verona Pooth glänzen konnte. Was für eine Darstellerkombination. Auch hier gab es ein Dutzend originaler Rennwagenchassis, wie z.B. Reynard 2K1 oder Lola B2K (darunter Leihgaben des heute immer noch aktiven Chip Ganassi Racing Team), aber auch diese Bemühungen konnten nicht verhindern, dass die Handlungsabläufe dieser beiden Filme mit der Realität in etwa so viel zu tun hatten, wie ein moderner Lamborghini mit einem stilvollen Auftritt. Es waren, wie schon gesagt, weiterhin standardisierte Erzählungen, aber es war offenkundig, dass es den Filmemachern trotz verbesserter Filmtechniken zunehmend schwer zu fallen schien, die im Motorsport-Millieu herrschenden Regeln und Zwänge ernst zu nehmen.

Na gut, Beispiele für dieses Unvermögen finden sich auch bei fest in der Filmwelt verankerten Marken, z.B. wenn „Biologen“ auf einem fremden Planeten ihnen unbekannte Flora und Fauna ohne Handschuhe berühren (Alien-Covenant / 2017) und unbekannte Artefakte ohne Atemschutz untersuchen (Prometheus / 2012). „Schau mal… was ist das denn?“ „Huch… ich habe.. hust… hust, hust, hust!“.

Nur wenige Filmemacher trauten sich konsequent, das Genre ihres eigenen Filmes ernstzunehmen und dieses Laissez Faire betraf bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch die Produktion von Motorsport- oder Rennfilmen. Diese Nachlässigkeiten wurden sogar noch sichtbarer, wenn einem Film reale Personen oder reale motorsportliche Ereignisse zugrunde lagen. Selbst die Verwendung von Originalfahrzeugen war längst kein Garant mehr für einen in jeder Hinsicht überzeugenden Motorsportfilm. Und doch gab es in der Vergangenheit interessante filmische Genre-Hybriden, beispielsweise aus Romanze und Motorsportfilm. Um so etwas zu finden, müssen wir aber wieder etwas in der Zeit zurückreisen, genauer gesagt schon wieder in das Jahr 1969. In diesem Jahr erschien James Goldstones Rennfahrer-Melodram Winning (in Deutschland besser bekannt als Indianapolis) mit Paul Newman, Joanne Woodward und Robert Wagner. Für das zusätzliche Maß an Authentizität spielten die beiden Indy500-Rennfahrer Bobby Unser und Dan Gurney mit und natürlich bekam man auch hier originale Indy500-Rennwagen zu sehen, z.B. Eagle T1G, Vollstedt, Mongoose, sowie Lola T70 und McKee Sportwagen. Für Paul Newman war die Ausstattung wohl authentisch genug, denn er begann nach diesem Film eine zweite Karriere als Rennfahrer. Und das durchaus mit Erfolg. Nur acht Jahre später, im Jahre 1977, erzielte er zusammen mit Milt Minter und Elliott Forbes-Robinson bei den 24 Stunden von Daytona den fünften Gesamtrang (Klassendritter!) auf einem privat eingesetzten Ferrari 365 GTB/4 Competizione Conversion (Fahrgestellnummer #14437). Bei den 24 Stunden von Le Mans 1979 fuhr er, zusammen mit Rolf Stommelen und Dick Barbour, mit einem Brumos-Porsche 935 (Fahrgestellnummer #009 00030) dann sogar auf den zweiten Platz im Gesamtklassement, bevor Newman im Jahre 1983 Mitbesitzer des erfolgreichen Newman-Haas Racing Teams wurde. Diese Resultate waren weit jenseits dessen, was man noch als reines Hobby eines Schauspielers hätte abtun können.

Und mal ehrlich: Man stand in der Startaufstellung irgendeines Rennens und im Fahrzeug neben einem saß niemand geringerer als Paul Newman?

Ein weiterer interessanter Genre-Hybrid aus Romanze und Motorsportfilm erschien im Jahr 1977:

Das inzwischen fast schon vergessenen Rennfahrer-Melodram Bobby Deerfield von Regisseur Sydney Pollack. Hierin besuchte der titelgebende Rennfahrer Bobby Deerfield (Al Pacino) einen verunglückten Rennfahrerkollegen im Krankenhaus, haderte fortan mit seiner eigenen Sterblichkeit und verliebte sich in dessen Frau Lilian (Marthe Keller). Innerhalb dieses Film-Rennzirkus war Deerfield der Fahrer eines 1976er Brabham-Alfa Romeo BT-45, mithin eines originalen Formel 1-Rennwagens. Und er nutzte m.E. sogar den Helm des echten Formel 1-Rennfahrers Carlos Pace. All diese Details halfen der Glaubwürdigkeit und der Positionierung der Hauptfiguren innerhalb der Geschichte immens. Ob Pacino diesen Formel 1-Wagen dann auch wirklich fuhr, war irrelevant.

Als Renn-Romanzen positioniert, waren Winning aka Indianapolis und Bobby Deerfield sicherlich nicht jedermanns Sache, aber immerhin tappten diese beiden Hybriden nicht allzu sichtbar in die Falle der unglaubwürdigen Darstellung eines Rennbetriebes.

Mitte der 1990er Jahre, also ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Ferrari-Rennwagen auf Auktionen Mondpreise erzielten, versuchte der Musiker Chris Rea, die Lebensgeschichte des deutschen Ferrari-Werksfahrers und Idols Wolfgang Graf Berghe von Trips in einen Film zu gießen und produzierte La Passione (1996) unter der Regie von John B. Hobbs. Wissend, dass ihm das Geld für den Ankauf der benötigten echten Rennwagen fehlen würden, ließ Rea jeweils die Reproduktion eines Ferrari 156 F1 Sharknose und eines Ferrari 250TRI/61 anfertigen. Eine gute Entscheidung, denn von den neun gebauten 156 F1 hatte kein einziges Originalfahrzeug überlebt und vom TRI gab es überhaupt nur zwei originale Exemplare (Fahrgestellnummern #0792TR61 und #0794TR61), die aber bereits seit Jahrzehnten in den langjährigen und nichtöffentlichen Kunstsammlungen von Ralph Lauren („Polo“!) und von Peter Sachs („Goldman&Sachs“) standen. Selbst als Leihgabe hätte die Versicherungssumme des/ der Originalwagen alle Rahmen gesprengt. Mochte der fertige Film zwar auch vielleicht nicht ganz so überzeugend gewesen sein, kamen hier aber immerhin erstmalig Rennwagen-Reproduktionen ins Spiel, die man auch heute noch als durchaus gelungen bezeichnen könnte.

Weitere acht Jahre dauerte es, bis das Motorsport-Biopic Enzo Ferrari (2002/ Carlo Carlei) mit Sergio Castellitto und Pierfrancesco Favino erschien. Dieser Film litt etwas unter seinem sichtbar geringem Budget, einem Mangel an echten Fahrzeugen und leider auch dem Mangel an einer mitreißenden Atmosphäre. Ohne ihn diskreditieren zu wollen, bot er aber eine kleine liebevolle Geschichte und war somit wohl das, was man einen „kleinen“ Film nennen würde.

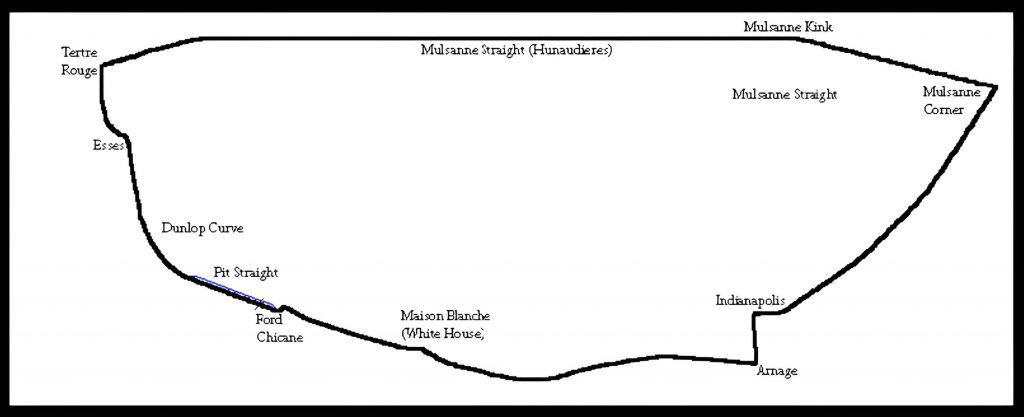

Ein Jahr später erschien die Comic-Verfilmung Michel Vaillant (2003/ Louis-Pascal Couvelaire), u.a. mit Jean-Pierre Cassel und Diane Kruger, welcher im Jahre 2002 teilweise während der echten 24 Stunden von Le Mans gedreht wurde. Für die Darstellung des „Vaillant“-Rennwagens nahm man einen echten blauen Lola B98/10 Judd und auch der „Leader“-Rennwagen wurde von einem ebenso echten rot/schwarzen Panoz LMP-1 verkörpert.

Die Art und Weise wie die Rennszenen gefilmt wurden, entsprachen der aseptischen und kalten Werbeästhetik jener Jahre, konnten sich aber sehen lassen. Und auch die restlichen gezeigten Automobile (u.a. Pagani Zonda C12!) überzeugten. Sicherlich war dieser französische Film kein dramaturgischer Weitwurf, aber er kam so unerwartet, dass ich ihn damals ganz in Ordnung fand. Vielleicht lag es aber auch an der Wiederbelebung meiner Erinnerung an die Zack-Comics oder auch daran, dass Teile des Filmes in der Nähe von Aubusson auf der sehr privaten(!) Rennstrecke am Schloss Mas du Clos des Ferrari-Sammlers Pierre Bardinon gedreht wurden und der Film bot immerhin einen der seltenen Einblicke in diesen Privatbesitz.

Der im Jahre 1967 spielende Film Flash of Genius (2008) des Regisseurs und Filmproduzenten Marc Abraham (Children of Men / 2006; Regie: Alfonso Cuarón) war hingegen von einer Comic-Verfilmung weit entfernt und beleuchtete faktenbasiert und durchaus spannend, den Kampf des Erfinders des Intervall-Scheibenwischers Professor Robert Kearns (Greg Kinnear) gegen die übermächtige Ford Motor Company. Weil bei diesem Film Regisseur und Produzent ein und dieselbe Person waren, konnte ein peinlicher Pitch im Vorfeld hoffentlich vermieden werden. Aber man stelle sich bitte nur mal vor, wie dieser wohl abgelaufen wäre: „Ah, sehr schön… auf diesen Filmstoff haben wir gewartet… endlich können wir den Zuschauern die spannende Geschichte über die Entwicklung des INTERVALL-Scheibenwischers nahebringen! Wir geben den Filmemachern Summe X!“. Wir lassen uns aber nicht beirren, denn für ein „Special Interest“ innerhalb eines „Special Interest“ war der Film im Look eines TV-Filmes durchaus gut.

Als „Special Interest“ konnte man auch Quentin Tarantinos „Hommage“ an die Exploitation-/ Grindhouse-/ B-Movies der 1970er Jahre bezeichnen: Der Film Death Proof – Todsicher (2007) war für mich als Kind der 1970er Jahre leider nicht konsequent genug und nervte durch seine gekünzelte Schwafeligkeit, die nicht so richtig zu dieser Ära passen wollte. Die Form war zwar interessant (künstlich hinzugefügte Kratzer, Alterungs- und Abnutzungsspuren auf dem Filmmaterial, „Missing Reel“-Texttafel u.v.m.), konnten mich nicht wieder einfangen. Zum Grinsen brachte mich einzig das Kennzeichen „JJZ 109“ an Kurt Russells Chevy Nova. Warum, erklärt sich im Verlauf dieses Textes noch.

Aber moderne Highgloss-Filme sin bekanntlich auch kein Garant. In der seit 2001 laufenden The Fast and the Furious-Filmreihe entfernten sich bis heute die Fahrzeuge immer weiter von einer physikalisch korrekten Darstellung und machten längst der Selbstdarstellung und dem Style der Protagonisten Platz; nun waren es Sepia-gefilterte Action-Inhalte, die Unterhaltung um der Unterhaltung Willen auf die Leinwand rotzten. Ähnlich derer, wie es auch die Action-Filmreihe Transformers (seit 2007) anbot. Sicherlich ist es da nur rein subjektiv, aber selbst den Film Monster Trucks (2016 / Chris Wedge), in welchem sich das subterrane Tentakelwesen Creech in einem 1955er Dodge C3 Pickup versteckte, fand ich weitaus unterhaltsamer als beide Filmreihen zusammengenommen. Deutete sich da etwa eine Zunahme an Ernsthaftigkeit in den Erzählungen an? Nein, zu früh gefreut. Der kurz danach erschienene Film Overdrive (2017 / Antonio Negret) mit Scott Eastwood machte auf dem Terrain der Autofilme leider schon wieder etwas weniger Boden gut, bot unter dem Strich aber immerhin hübsche Fahrzeug-Reproduktionen, die dann wenigstens forciert gefahren und abgefilmt wurden.

Ernsthaftigkeit bekam man zu dieser Zeit in Deutschland, wenngleich wir es hierbei immer mit reinen TV-Produktionen zu tun hatten/ haben. Nun ging es um einen Kollateralschaden im deutschen Wirtschaftswunder und der Film bediente sich einmal mehr der Geschichte Davids gegen Goliath. Der Regisseur Marcus O. Rosenmüller zeigte in seinem Dokudrama Die Affäre Borgward (2018) den verzweifelten Kampf des Bremer Automobilpioniers Carl F.W. Borgward, dessen moderne Fahrzeugkonzepte ihrer Zeit (einmal mehr) um Jahrzehnte voraus waren. Und erneut waren es skrupellose Konkurrenten, die den Mitbewerber mit einer Diffamierungs-Kampagne diskreditierten und schließlich ebenfalls in den Bankrott trieben.

Große Teile des Lebens der realen Hauptfigur einsparend und deshalb nur kleine Teilaspekte seines Lebens ausleuchtend, erschien dann vor Jahresfrist der Film Lamborghini-The Man behind the Legend (2023 / Bobby Moresco) mit Frank Grillo. Auch dieser Film litt leider an einem sichtbar begrenzten Budget und an fehlender erzählerischer Dynamik. Etwas, was leider auch auf den Film Gran Turismo (2023 / Neill Blomkamp) zutraf. Trotz Jann Mardenboroughs unglaublich interessanter Lebensgeschichte wollte der Funken bei mir nicht so recht überspringen. Das war ärgerlich, denn zuvor hatte ich im linearen Fernsehen bereits die mehrstündige Dokumentation über das erste Auswahlverfahren der Nissan -GT-Academy gesehen. Die Teilnehmer dieser Academy mussten sich in einem heftigen Auswahlprozedere dem Ziel stellen, ihre an der Playstation erlernten Fähigkeiten auf einen echten Rennwagen zu übertragen und mit diesem dann siegfähig zu sein. In der Realität! Und Mardenborough konnte sich gegen unfassbare 90.000 Mitbewerber durchsetzen.

Wahrscheinlich von der Angst getrieben, die Playstation-Jünger zu verschrecken, entschieden sich die Filmemacher aber leider für die ultraglatte Ästhetik des gleichnamigen Konsolenspieles und übersahen, dass sie eine reale(!) Erfolgsgeschichte erzählen wollten. Wo das Problem ist? Nun, in der Realität gibt es nun mal keine glatte Videospiel-Ästhetik. Oder erkennt hier noch jemand den Unterschied? Filmszene oder Videospielszene?

Natürlich ist es rein subjektiv, aber das Resultat wollte dem echten Mardenborough und seiner Geschichte nicht ganz gerecht werden. Vielleicht habe ich mit zunehmendem Alter auch nur eine Aversion gegen optische Brillanz. Aber selbst, wenn man die Videospiel-Ästhetik hinnehmen würde, fiel auch hier schon wieder etwas auf: Nämlich, wie schwer sich auch gute Regisseure damit tun, einen Rennbetrieb mitreißend und authentisch zu inszenieren. Das ist insofern bemerkenswert, wenn man dann auch noch die zur Verfügung stehenden technischen Mittel der Gegenwart in die Waagschale wirft, auch das sprach ich ja schon an. Ich kann da nicht aus meiner Haut. Es wirkt auf mich einfach so, als würden Autoren oder Regisseure der Strahlkraft ihrer eigenen Geschichte nicht vertrauen. Vermutlich ist die Wahrheit aber viel banaler: Bei der Produktion von Filmen geht es längst darum, wie wenig finanziellen und technischen Aufwand man betreiben, und dennoch Profit an der Kinokasse erzielen kann? Das Problem solcher Überlegungen ist, dass hierbei nur faule Kompromisse herauskommen. Es ist ein wenig so, als wenn sich durchschnittliche Fahrer auf die elektronischen Fahrhilfen ihres Fahrzeuges verlassen und hoffen, dass es durch diese Helferlein weniger auffällt, wie wenig sie sich für den Vorgang des Fahrens interessieren, wie schlecht sie einparken oder Abstände einhalten können, meint: Dass sie mies Auto fahren! Das bedeutet: Immer, wenn solche Filme formal etwas zu „clean“ sind, ich erwähnte es ja bereits, muss man genau hinschauen. Es könnte nämlich nur eine weitere Nebelkerze sein, die von der ungenügenden Storyentwicklung ablenken soll. Obwohl… zu den Storyentwicklungen moderner Filmprodukte fallen mir inzwischen eher die Termini „uninspiriert“ und „gelangweilt“ ein. Zum Vergleich: Selbst der computeranimierte Pixar-Film Cars (2006/ John Lasseter) war in der Handlung und in der Darstellung von Rennabläufen inspirierter, als so manch real gefilmtes Vehikel. Wenn also selbst bei einem renninteressierten Zuschauer wie mir beim Schauen eines moderneren Rennfilmes nichts überspringt, dann kann es natürlich entweder an meinem Hirntod liegen, meiner Übersättigung oder ich wurde über Jahre hinweg Zeuge, wie sich die erzählerischen Maßstäbe immer weiter abgesenkt haben.

Bestätigt wurde dieser Eindruck auch durch eine kürzlich veröffentlichte Charakterstudie, die zum Glück immer dann besser wurde, wenn es nicht um den titelgebenen Namen, sondern um das Drama seiner Rennfahrer ging. Die Rede ist vom Amazon-Film Ferrari (2023) von Michael Mann mit Adam Driver und Penelope Cruz. Ausschließlich im Jahr 1957 angesiedelt, war dieser Film definitiv kein Biopic, auch wenn er als solches angepriesen wurde. Als wirklich schlimm empfand ich aber, dass die Autoren zugunsten einer für den Film benötigten Dramaturgie an eigentlich sehr klar überlieferten Details historisch verbriefter Vorgänge herumgeschraubt hatten. Während hier die menschlichen Darsteller über Routinearbeit nicht hinauskamen, wurde der Film ansteigend besser, wenn er sich auf das Renngeschehen konzentrierte. Vielleicht hätte man nach einer imaginären Spielzeit von sechs Stunden also endlich Perfektion sehen können. Leider war er dafür dann doch zu kurz. Immerhin bot der Film durchweg überzeugende Ferrari 315S/335S- und Maserati 350S/ 450S-Nachbauten. Nicht nur aufgrund der historischen Signifikanz und der daraus resultierenden Werte der Originalfahrzeuge, war das ein absolut notwendiger Move, aber das habe ich ja schon an anderer Stelle ausführlich ausgebreitet. Bei 40 Millionen Dollar plus X alleine für den Ankauf des originalen Siegerfahrzeuges mit der Startnummer „535“ hätte es das zur Verfügung stehende 95 Millionen Dollar Budget nun wirklich zerrissen. Abgesehen davon, dass dieser gar nicht zum Verkauf stand. Und überhaupt: Womit hätte man eigentlich die anderen benötigten Wagen finanziert?

Bei der Suche nach Filmen, in denen automobile oder motorsportliche Vorgänge weitestgehend korrekt wiedergegeben wurden, darf deswegen auch Ron Howards Film Rush – Alles für den Sieg (2013) mit Daniel Brühl und Chris Hemsworth nicht fehlen. Motorsportinteressierte Zuschauer hatten ja schon etwas länger Filme über epische Rennstreckenduelle erwartet und hier ging es nun

um das längst legendäre Formel 1-Duell von Niki Lauda und James Hunt. Auch, wenn es Quellen gibt, die das Gegenteil behaupten: Für die Fahraufnahmen benutzte diese Produktion keine Originalfahrzeuge, sondern Ferrari– und McLaren Formel 1-Reproduktionen, in diesem Fall auf der Basis von Mygale Formel Ford-, sowie Formel Renault-Fahrgestellen. Unter dem Strich machte der Film letztlich aber wirklich Spaß, wenngleich das Prädikat des insgesamt „rundesten“ neuzeitlichen Motorsportfilmes der letzten Jahre aber an Le Mans ’66 – Gegen jede Chance aka Ford vs. Ferrari (2019/ James Mangold) mit Christian Bale und Matt Damon ging. Dieser Film erfreute den Filmfreund nicht nur mit einer nahbaren und unterhaltsamen Erzählung, sondern den Motorsportfreund auch mit sehr gut nachgemachten Superformance–Cobra Daytona Coupes, sowie Ford GT40- und Ferrari P3-Nachbauten von Race Car Replicas/RCR, die alleine insgesamt satte achtundzwanzig Nachbauten an die Filmproduktion lieferten. Überrascht war ich aber über kleine eingestreute Details. Den geschulten Falkenaugen eines Fachidioten wie mir, konnten bei einem Kameraschwenk doch tatsächlich einen korrekt gegliederten Ford MkII Motorennummern-Suffix (#AX.316.1.xx) auf den Ventildeckeln eines Ford GT Mark II 427cbi V8 Motors erkennen, wtf!

Eine wirklich liebevolle Geste für die wenigen Nummernspezialisten unter den ZuschauerInnen.

Natürlich war der Film weit davon entfernt, perfekt zu sein. So gab es ein paar Fauxpas‘ bezüglich der Timeline der geschichtlichen Ereignisse und weitere Fauxpas‘ bezüglich der am 1966er Le Mans Rennen teilnehmenden Fahrzeugtypen, wodurch es natürlich kleine Probleme mit den zugeteilten Startnummern gab, und ja, vielleicht gab es auch einen in einem effektvollen CGI-Feuerball verunfallenden Wagen zuviel, aber herrjeh… alleine dieses kleine Detail auf dem Ventildeckel reichte aus, um den Film in meine Rennbenzin-Gebete einzuschließen. So, und nicht anders, holt man das Fachpublikum mit ins Boot.

Und wo wir übrigens gerade beim Thema sind: Während des laufenden politischen Hickhacks bezüglich eines mal mehr, mal weniger konkreten Endes der Zulassungsfähigkeit von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab 2035, wartet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes bereits ein weiterer Motorsport-Film auf eine Verwertungsform. Endlich würde sich ein Film mal mit den Anfängen der mörderischen, filmisch bisher aber sträflich vernachlässigten, Gruppe B Rallye-Ära beschäftigen: In dem Film Race of Glory: Audi vs. Lancia (2024) aka 2 Win von Stefano Mordini spielt Daniel Brühl den Ingenieur Roland Gumpert, welcher in der der Realität zunächst für den zuschaltbaren Allradantrieb des für die Deutsche Bundeswehr entwickelten hochbeinigen VW Iltis zuständig war, bevor dessen Allradantrieb in einem unglaublichen Techniktransfer an Audi weitergegeben wurde. Als Rennleiter für Audi Sport konnte Gumpert dann viermal den Rallye-Weltmeistertitel holen, wobei verschiedene Versionen des Audi Quattro eingesetzt wurden.

Der Knackpunkt ist: Weil inzwischen die Leistungsfähigkeit komplett neu aufgebauter Gruppe B-Rallyefahrzeuge die Leistungsfähigkeit damaliger Gruppe B-Wagen inzwischen weit übersteigt, hängt die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft des Filmes schon jetzt an der Art und Weise, wie forciert jene Audi Quattro und Lancia Rally 037 bewegt, und wie dramatisch sie dabei gefilmt werden. Ein ultraschwieriges Thema, denn weil ich diese Ära (als Zuschauer) mitbekam, und die dabei entstandenen Gefühle konserviert habe, möchte ich respektvoll auf den weißen Elefanten im Raum hinweisen: Gäbe es generell überhaupt irgendeinen(!) filmischen Weg, wie man der Gruppe B gerecht werden könnte? Kann ein Film, der ja immer auch ein Kompromiss ist, den absolut(!) kompromisslosen Wahnsinn dieser Ära rüberbringen? Ihr wisst nicht, was ich meine? Gut, dann eine kleine Erinnerung:

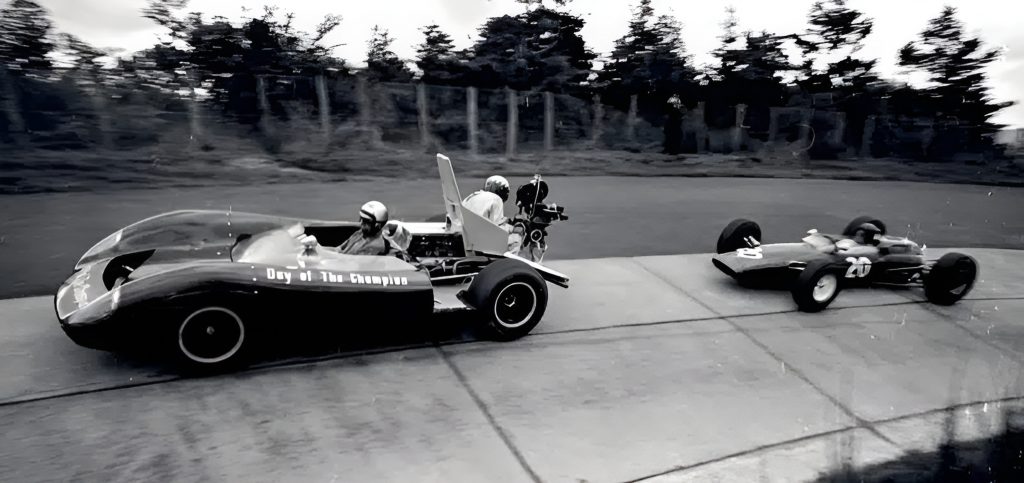

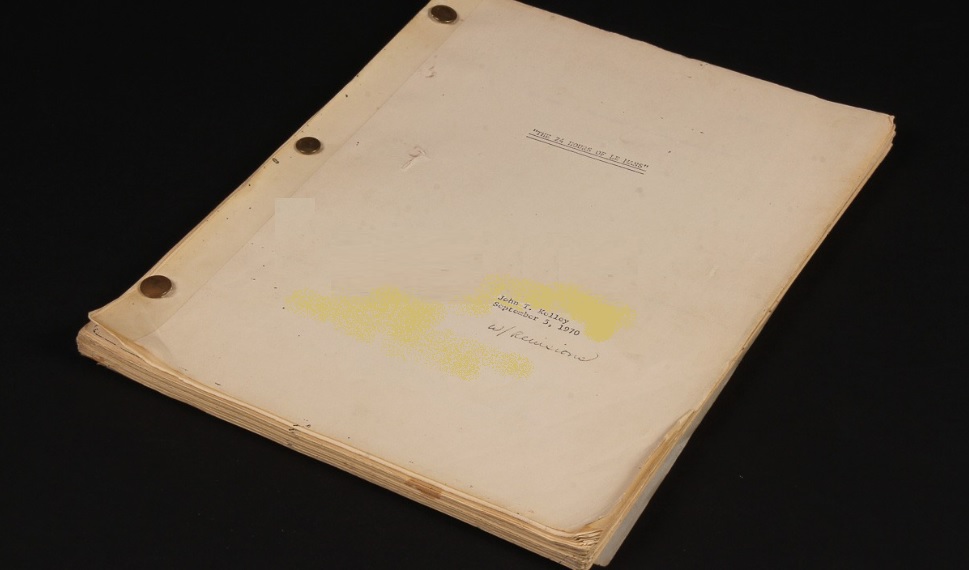

Die große Frage ist bei Rennfilmen also immer dieselbe: Wie authentisch kann ein Film in der Darstellung der Realität überhaupt sein? Immerhin betraf diesbezügliche Glaubwürdigkeit im Detail auch schon Ikonen dieses Genres, wie man auch am Beispiel des nach heutigen Maßstäben immer noch großartig gefilmten Spektakels Grand Prix (1966) von John Frankenheimer ablesen konnte. Da auch dieser Kultfilm Filmmaterial von echten Formel 1-Rennen beinhaltete, wurden eigentlich eine Menge originaler Formel 1-Rennwagen benötigt, um Anschlussfehler zu vermeiden. Die Produktion traute den Schauspielern aber nicht so recht zu, echte Formel 1-Rennwagen im Renntempo zu bewegen, obwohl gerade Hauptdarsteller James Garner fachlich dazu durchaus in der Lage gewesen wäre. Die Intervention der Produktionsversicherung tat ihr Übriges und so behalf man sich mit Formel 2- und/oder Formel 3-Fahrgestellen von Williams&Pritchard, die mit 4-Zylinder Reihenmotoren und nur einem Liter Hubraum ausgestattet waren.

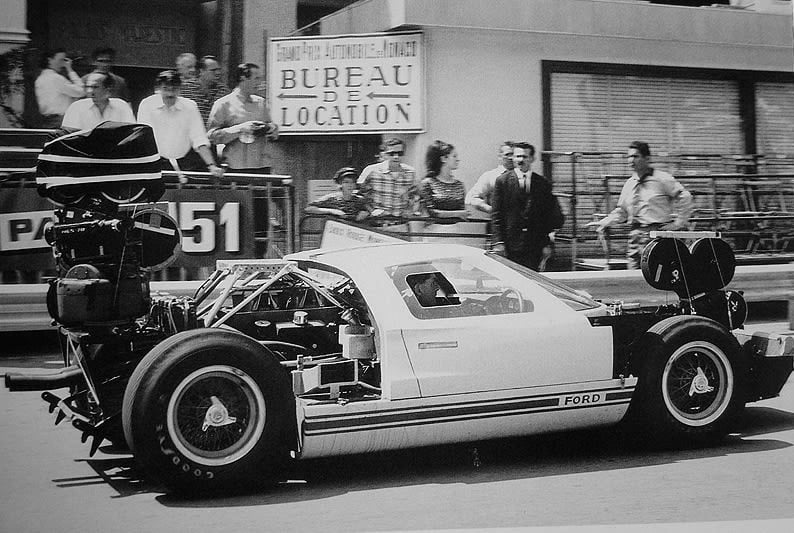

Für einen etwas glaubwürdigeren Formel 1-Auftritt schweißten die Set-Techniker diesen Wagen Achtzylinder-Auspuffgekröse und falsche Vergasertröten an, um die Anwesenheit von 3 Liter Formel 1 V8 Motoren zu suggerieren. Zusätzlich kamen Abdeckungen aus Plastik zum Einsatz, um die sehr viel kleineren Motoren zu kaschieren. Gut, da Formel-Rennwagen nicht mein Fachgebiet sind, verweise ich auf Quellen, die diese Details schon an anderer Stelle und sehr viel besser aufgedröselt haben. Mir waren diese „Hybriden“ erst auf den zweiten Blick aufgefallen, aber die vereinzelt schneller abgespielten Rennsequenzen waren dafür kaum zu übersehen. Besänftigend wirkte sich aber der Einsatz zweier originaler(!) Ford GT40 mit den Fahrgestellnummern #1018 und #1027 aus, welche zum Kameraträger umgebaut worden waren. Beide Wagen waren im Besitz der Metro–Goldwyn–Mayer und wurden bei den Grand Prix-Dreharbeiten von niemand Geringerem als dem 1961er Formel 1-Weltmeister Phil Hill gefahren.

Fun-Fact: Bei den Dreharbeiten auf dem Rennkurs von Monaco konnte Phil Hill mit diesen schweren Kamera-GT40 sehr viel schneller fahren als die extrem leichten F2/F3-Wagen, die man zum Formel 1-Fahrzeug umgestaltet hatte. Für Action-Rennaufnahmen, u.a. auf der echten Rennstrecke von Monza, lieh man sich eine originale Shelby Cobra 427 Competition mit der Fahrgestellnummer #CSX3014 von Ford Advanced Vehicles / FAV in Slough, England und setzte einen unerschrockenen Kameramann auf den heißen Stuhl.

Dass man Originalfahrzeuge hier hauptsächlich „Off Screen“ sah, tat der Legendenbildung von Grand Prix zwar keinen großen Abbruch, aber manchmal wüsste ich schon gerne, ob eine Ausstattung komplett mit originalen Formel 1-Rennwagen und ohne schneller abgespielte Szenen beim filmhistorischen Standing dieses Filmes heute noch einen Unterschied machen würde. Nochmal zur Erinnerung: In diesem Artikel geht es auch darum, dass Authentizität letztlich durch nichts zu ersetzen ist. Also können jegliche Bemühungen um eine authentische Darstellung in einem Film gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Soweit die Theorie, denn leider sorgen immer wieder Nachlässigkeiten, sowie begrenzte Budgets und die Verwässerungen von Inhalten zugunsten der Erreichbarkeit breiterer Publikumsschichten dafür, dass Fans des jeweiligen Genres vor den Kopf gestoßen werden. Ausgerechnet jene Zuschauergruppen also, die durch ihre Expertise die fachliche Qualität eines (Motorsport-) Genrefilmes einordnen könnten (und können). Eigentlich ist es paradox, denn man sollte doch annehmen, dass auch Motorsport-Filme für möglichst alle Zuschauergruppen gedreht werden. Also inklusive der Freunde und Fans des Motorsports!

Ein kleines Beispiel aus einem anderen Genre: Guy Hamiltons Weltkrieg II-Epos Luftschlacht um England (1969) zeigte in seinem Genre-Rahmen, wie wichtig eine gute Vorbereitung, technisches Verständnis und historische Genauigkeit ist. Um dieses Ziel zu erreichen, ließ die Produktion sich nicht lumpen und schaffte insgesamt 27 originale Supermarine Spitfires (davon 12 flugfähig) und 6 Hawker Hurricanes (3 flugfähige Exemplare) an.

Für die Darstellung der Deutschen Luftwaffe wurden zusätzlich 27 Stück HA-1112 und 32 Sück CASA 2.111 gekauft, spanische Lizenzbauten der für die Aufgabe des Angriffs auf England benötigten deutschen Messerschmitt BF 109 G-2 und Heinkel HE 111 H16.

Knapp ein Vierteljahrhundert nach Kriegsende war es sicherlich eine Herausforderung, so viele originale Warbirds zusammenzusuchen, zu restaurieren und wieder flugsicher zu bekommen aber dieser Aufwand hat sich mehr als nur gelohnt und das Resultat war die absolute Glaubwürdigkeit bei der titelgebenden Aufgabe. Zugegeben, bei der genauen Darstellung von Luftkämpfen drohte in diesem Film eher keine Verwässerung der Handlungsumgebung in eine selbstzweckhafte Kulisse: Der Himmel über den Kreidefelsen von Dover war einfach über jeden Zweifel erhaben und alte Militärflugplätze standen in England auch 1968/69 immer noch in ausreichend großer Anzahl zur Verfügung. Dieser Film war beispielhaft dafür, wie man es richtig macht.

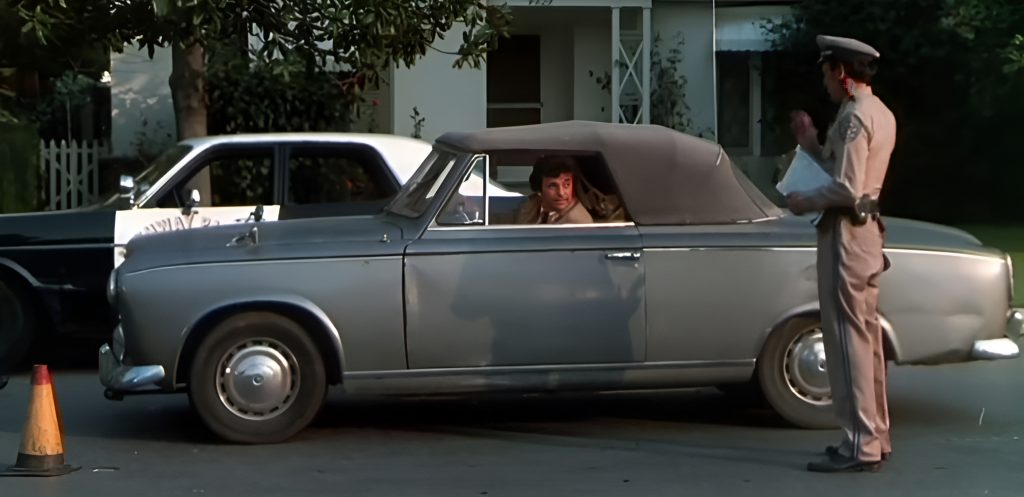

Wir halten also schon mal fest: Für eine Filmproduktion, die ernstgenommen werden will, wäre die Akquise von Originalmaterial und die Verwendung von Originalschauplätzen das oberste Gebot. Auf Platz Zwei: Die Beteiligten sollten mit der Requisite eine Bedienungssicherheit herstellen und eine nahezu symbiotische Beziehung eingehen. Ungefähr so, wie es seinerzeit Peter Falk aka Inspektor Columbo (1968-2003) machte. Nachdem er sich zu Beginn der Dreharbeiten 1967/68 seinen Dienstwagen auf einem Parkplatz für ausrangierte Requisiten ausgesucht hatte, und in dem Peugeot 403 Cabriolet in der hinterletzten Ecke dieses Platzes, den am wenigsten glamourösen Wagen erkannte, wusste er: In diesem Wagen würde seine Rolle maximal unterschätzt werden.

In diesem Zusammenhang ist es recht interessant, dass US-amerikanische TV-Serien weitestgehend von den progressiven Erzählungen des „New Hollywood“ verschont geblieben sind. Das Fernsehen blieb bei der reinen Unterhaltung und im Kino gab man sich dem existenzialistischen Fatalismus hin. Das war bemerkenswert, weil beide Formen ja eigentlich im selben Einflussbereich und in derselben Ära koexistierten, quasi direkte Nachbarn waren. In der Nachbetrachtung macht es deshalb auch fast den Anschein, als hätte man es mit separaten Welten zu tun. Dazu kommt: Je mehr eine TV-Produktionen zeigen wollte, desto mehr war sie wegen des weitaus geringeren Budgets in Gefahr, das Falsche zu zeigen.

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang noch gut an ein besonders beliebtes Motiv, das die alten Krimiserien vom Schlage eines Detektiv Rockford (1974-1980), Petrocelli (1974-1976) oder Delvecchio (1976-1977) immer wieder benutzt hatten. In diesem Beispiel saß der zukünftige Klient meist entweder in einem untermotorisierten Wagen oder in einem europäischen Exoten, z.B. einem Jaguar E-Type, wenn er bemerkte, dass er verfolgt wurde. Gedreht wurden diese Außenaufnahmen meist auf dem Mulholland Drive oder dem Laurel Canyon in den Hollywood Hills, kostengünstig und in direkter Nachbarschaft zu den Studios.

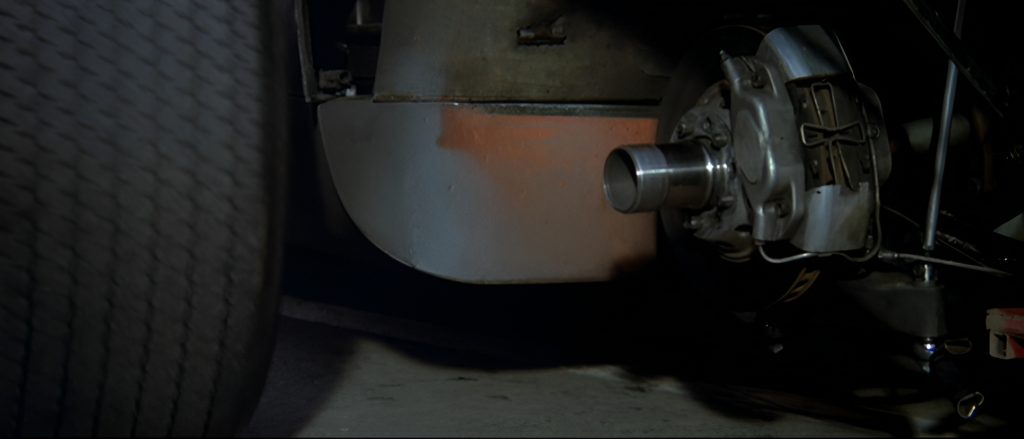

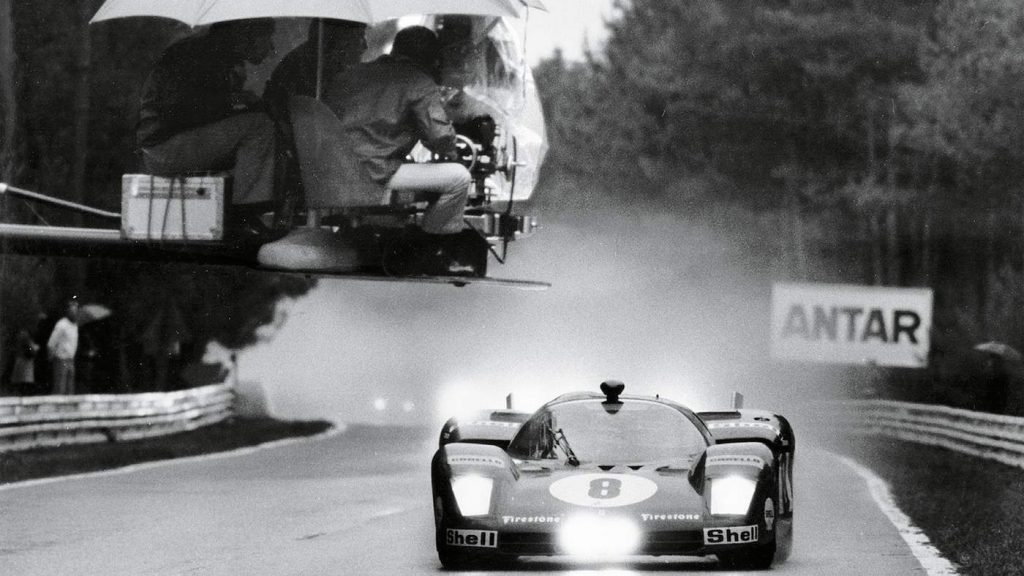

In der Hektik verlor der Gejagte dann, gerne in einer engen Kurve, die Kontrolle über seinen Jaguar und schleuderte mit quietschenden Reifen und panisch aufgerissenen Augen auf den Rand der Klippe zu… Schnitt… die im Tal positionierte Kamera filmte, wie ein alter Volvo-Kombi über die Klippe geschoben wurde (nicht fahrend!) und in den Abgrund fiel, wo er völlig zerschmettert wurde. Lassen wir mal beiseite, dass die Wagen auch mal während des Absturzes völlig grundlos explodierten, fanden hierfür hauptsächlich „Empty shells“ Verwendung, d.h. originale Fahrzeughüllen und später sogar komplette Fahrzeugrepliken, um die teuren Originalfahrzeuge nicht zu beschädigen. Wegen der Budgets verständlich. Aber eine andere Fahrzeuggattung? Beim Film hatte man zur selben Zeit das Geld offenbar übrig und kannte keine Scheu, auch europäische Exoten zu beschädigen. Das Bild zeigt die Unterseite eines originalen, aber verunfallten Jaguar E-Type Roadster bei den Dreharbeiten zu dem Film Fluchtpunkt San Francisco.